- Oh mein Lord, wo steht Ihnen eigentlich das Wasser!

S. 71

- Seine Fähigkeit, an nichts zu glauben zu müssen, als an sich selbst, ist inzwischen zur Lieblingstugend der Epoche geworden. S. 105

Am Freitag vor Pfingsten, kurz vor Arbeitsschluss, rief Arthur Thiele die Abteilungsleiter der Firmen Chemnitzer Zähne und Fin Star zu sich: Benedikt Stierle, der Konkurrent, hatte aufgegeben, er hatte seine Firma und sich in Brand gesteckt. Die Abteilungsleiter erhoben sich, Thiele dankte, die Sitzung war beendet, frohe Pfingsten. Franz Horn war als erster an der Tür.

Die Zeiten, als Thiele nach einem solchen Ereignis unbedingt noch ein paar Sätze mit Franz Horn wechseln musste, waren vollkommen vorbei. Auch Dr. Liszt, der Kollege und Freund, war nicht mehr an einem Gespräch mit Horn interessiert, das sah er deutlich, denn Liszt eilte, wie alle anderen, auf Thiele zu.

Vor ein paar Jahren hatte Franz Horn einen Selbstmord versucht. Da er nicht gelang, wurde er zu Horns Misserfolgen gezählt: Horns Zeit war vorüber, er gehörte zu den rapid Älterwerdenden; eine junge Mannschaft rückte heran, eine Fusion mit der Weltfirma Bayer stand bevor. Die Tatsache, dass auch Liszt, der von seiner Familie Verlassene und dem Alkohol Ergebene, in diesen neuen Zeiten keine Chance mehr hatte, war ohne Trost für ihn; Liszt weigerte sich, sein Verbündeter zu sein. Ja, es hatte den Anschein, als sei er ein Feind geworden, zumindest aber einer, mit dem er in Feindseligkeit leben musste.

Warum nicht einen Brief schreiben, einen richtigen Brief, einen langsam geschriebenen Brief, in dem er Liszt den historischen Anteil an der Krise ihrer Beziehung oder Freundschaft zuweisen konnte? Damit endlich einmal alles richtig ausgesprochen wäre. Damit man wieder atmen, die Freundschaft neu oder endgültig begründen könnte. Lieber Lord Liszt! (Die Anrede war da, als Horn nach dem Schreiber griff.) Und Franz Horn begann zu schreiben, Seite um Seite. Und beendete den Brief. Und nahm ihn mit einem PS wieder auf. Und dem ersten PS folgte ein zweites, ein drittes, ein viertes; am Ende waren es neunzehn Fortsetzungen.

Was aber enthält der Brief, der in der Art der Lawinenentstehung ins Nichtgeheuere oder Ungeheuere anschwillt und – wie Lawinen es tun – alles, was im Weg liegt, mitreißt, aus den Höhen in die Tiefe oder aus den Tiefen in die Höhe, das Unausgesprochene, nur Empfundene? Was er Liszt vorzuwerfen hat, sind keine strafbaren Delikte, die sich trefflich in Szene setzen ließen. Es geht um Kränkungen, Verletzungen, Niederlagen, Unrecht menschlicher Art. Zwischen Liszt und Horn, Horn und Liszt, zwischen Thiele und Horn und Liszt. Es geht um Konkurrenz, um Anerkennungs-, Freundschafts- und Liebesentzug, um das gefahrvolle Leben, wenn genommen wird, was stark und widerstandsfähig macht; es geht um die Überwindung eines Zustands permanenten Verschweigens, um das plötzliche Aufbrechen eines Schmerzes, der artikuliert werden will, ohne Rücksicht auf die anderen und auf sich selbst.

Das Schreiben wird ein Ersatz für alles: „Sprechen wir doch endlich aus, soviel wir können, anstatt zu leiden wie die Hummeln. Oder leiden Sie gar nicht? Leidet, wer recht hat, nicht?“

Nicht in den einzelnen Fällen minutiöser und gröblicher Verletzung durch den anderen wird der Leser sich und seine Erfahrungen wiederfinden. Vielmehr wird sich der Leser im Faktum des Verletztwerdens erkennen, im wahnwitzigen Wunsch, sich all dessen zu entledigen, was ihn der zu sein zwingt, der er nicht ist. Der Leser wird sich an die von anderen eigens für ihn erdachte weise Erkenntnis erinnern: „Jeder sieht ein, dass er einsehen muss: ihm steht nur zu, was ihm zusteht.“ Und er wird sich endlich entledigen wollen, „nicht mehr der Vernunft anderer zu Kreuze zu kriechen.“

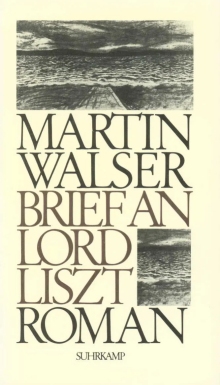

Martin Walser: Brief an Lord Liszt (1982)

Das Buch ist ein Abrechnungsfest, ein Befreiungsunternehmen, eine Trennungsorgie, eine Wahrheitsmaschine, eine Einsamkeitsprüfung, kurzum: der Bericht von der schweren Erträglichkeit des wirklichen Lebens. Also eine Schmerzensgeschichte und ein Heilungsprozess. Dieser rücksichtslos leidenschaftliche Brief ist nicht weniger als ein Lehrbuch: Es zeigt uns einen Weg, um (wieder) in den Besitz der eigenen Vernunft zu kommen.

(aus dem Klappentext)

Ich habe diesen kleinen, gerade 150 Seiten umfassenden Roman von Martin Walser nach vielen Jahren erneut gelesen. Das Buch habe ich als 1. Auflage 1982 aus dem Suhrkamp Verlag, Frankfurt, vorliegen.

In seinem Brief an Dr. Liszt entwirft der Schreiber Franz Horn ein ‚Gesetz der Gesellschaftsphysik‘, wie er es nennt. Dieses besteht aus sieben Sätzen. Ich bin mir nicht sicher, aber den sechsten Satz muss Martin Walser unterschlagen habe, zumindest ist dieser nicht als solcher gekennzeichnet. Ich habe dafür eine andere Aussage von Franz Horn herangezogen, den mit dem Hinweis auf die Identität des Einzelnen, der mir sehr nach Max Frisch (siehe u.a.: Max Frisch: Stiller) klingt (siehe unten).

Gesetz der Gesellschaftsphysik

1. Satz: Was man über einen Menschen denkt, kann man allen sagen, nur ihm selbst nicht. Er verstünde es nicht. Ihm muß man sagen, was er will, daß man ihm über ihn sage. Nur das versteht er. (S. 41)

2. Satz: Wer jemanden unter sich erträgt, erträgt auch jemanden über sich. (S. 70)

3. Satz: Freundschaft zwischen Angestellten einer Firma ist nicht möglich. Zwischen Konkurrenten ist Freundschaft nicht möglich. Oder einfach: Konkurrenten sind Feinde. Noch einfacher: Konkurrent ist Feindschaft. (S. 91/92)

4. Satz: Zwischen Chef und Abhängigen gibt es menschliche Beziehungen nur zum Schein. (S. 92)

5. Satz: Freunde hat man, solange man sich die Frage, ob man welche hat, noch nicht stellt. (S. 109)

6. Satz [ist als solcher nicht benannt]: Es kann sich keiner identifizieren mit dem, der er in den Augen der anderen ist. Aber bevor man sich nicht mit dem, der man für andere ist, identisch erklärt, hat man keinen ruhigen Augenblick. (S, 142)

7. Satz: Der Mißerfolg seines Konkurrenten ist der Erfolg der Erfolglosen. (S. 144)

Im Mittelpunkt des Briefes steht ein Treffen zwischen Horn und Liszt in Hagnau am Bodensee, als beide vergeblich auf Thiele, der sie zu einer Segeltour eingeladen hatte, warteten und in Streit gerieten. Ich habe ansatzweise versucht, den Bodensee zu jener Stunde (ein Gewitter zog auf) in einem mit KI erstellten Video zu kennzeichnen.

„Hätten Sie doch auf den See gesehen! Der lag, als sei schon alles zu Ende. Wie nach einer Weltkatastrophe lag er. Kein Wasser mehr. Geschmolzenes Blei. Schon ganz violett. Die Flaute, vollkommen. […] Hinter Ihnen, das aus gar allen Farben zusammengezogene Gleißen des Gewitterlichts.“ (S. 118)