Willkommenskultur zum einen, brennende Flüchtlingsunterkünfte zum anderen: Zu den vielen Flüchtlingen, die in den letzten Wochen und Tagen in Deutschland eingetroffen sind, ist inzwischen vieles berichtet, gesagt und geschrieben worden. Mein Standpunkt dazu ist klar, da dieser durch Lebensumstände geprägt ist, die ich hier kurz erläutern möchte.

Schon in jungen Jahren beschäftigten mich zwei Fragen, Lebensfragen: Es geht dabei um die Zeit des Nationalsozialismus und warum viele Juden nicht rechtzeitig Deutschland und später die von den Nazis besetzten Gebiete verlassen hatten. Viele jüdische Deutsche glaubten damals, dass sich die NS-Regierung nicht lange halten würde. Wie Albert Einstein emigrierten zwar Zehntausende Juden in den ersten Jahren der NS-Diktatur – doch die meisten blieben.

Mit der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 begann die verstärkte Ausreise der Juden. Aber nicht alle wollten oder konnten es sich finanziell leisten. Allein im Jahr 1939 flohen etwa 75 000 Juden aus dem Deutschen Reich.

Erschwert wurde dies durch den Unwillen vieler Länder, jüdische Flüchtlinge aus Deutschland aufzunehmen. Beispielhaft reagierte dagegen Großbritannien, das die größte Rettungsaktion für Juden während des Nationalsozialismus‘ initiierte und damit rund 10.000 Kindern und Jugendlichen das Leben rettete. Sie wurden getrennt von Eltern und Geschwistern außer Landes gebracht und meist in Pflegefamilien untergebracht. So entgingen sie dem NS-Völkermord und waren häufig die einzigen Überlebenden ihrer Familien.

Dass viele Länder jüdische Flüchtlinge nicht aufnehmen wollten und sie damit dem sicheren Tod preisgaben, fand ich erschreckend. Das es auch anders geht, zeigen die Ereignisse rund um die Rettung der dänischen Juden auf.

Wie bereits vor vielen Jahren an anderer Stelle in diesem Blog beschrieben (Die Gustloff war nicht ihr Schicksal): Im Januar 1945 befand sich mein Vater mit meiner schwangeren Mutter und meiner Schwester, die 1943 in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, geboren wurde, auf dem Weg Richtung Gdingen (heute: Gdynia), das die Nazis nach der Besetzung Polens 1939 in Gotenhafen umbenannt hatten. Er wollte Frau und Kind in die „Wilhelm Gustloff“ einschiffen, um beide möglichst schnell gen Westen bringen zu lassen. Selbst an Bord zu gehen, wagte er nicht, da er befürchtete als Deserteur verhaftet zu werden. Er galt immer noch als Wehrmachtsangehöriger, obwohl er als Sanitätsfeldwebel im Feldzug gegen Russland ein Bein verloren hatte. Meine Mutter weigerte sich aber, meinen Vater allein zu lassen. So entgingen sie dem sicheren Tod in der Ostsee.

10.09.1944 Bormanshof (heute Wólka Tolkowiecka) im Kreis Braunsberg – meine Mutter, Großmutter mit Schwester, Großtante und mein Vater

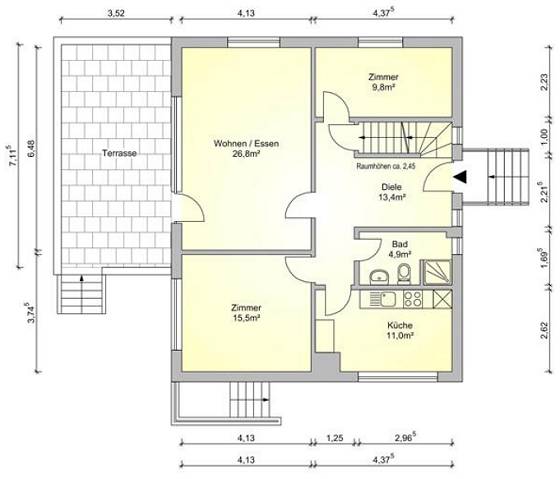

Zuvor waren meine Eltern mit meiner Schwester von Königsberg kommend nach Bormanshof (heute Wólka Tolkowiecka) im Kreis Braunsberg evakuiert worden. Der kleine Ort liegt auf halben Weg zwischen Königsberg und Danzig. Es gibt ein Foto datiert vom 10.09.1944. Von hier ging es dann weiter im Januar 1945 nach Gdingen – wie oben beschrieben – und anschließend auf dem Landweg weiter in den Westen. Der Weg führte sie über Swinemünde nach Sachsen.

April 1945 Wittstock/Kreis Jerichow – u.a. (von der Mitte nach rechts) meine Tante, meine Mutter und mein Vater – im Vordergrund meine Schwester

Vier Tage nach Kriegsende wurde mein Bruder in Wittstock/Kreis Jerichow II (heute: Jerichower Land) geboren. Wo genau dieses Wittstock liegt (es gibt mehrere Ortschaften dieses Namens), lässt sich heute nicht mehr genau ausmachen. Im heutigen Landkreis Jerichower Land gibt es aber Hinweise auf dieses Wittstock.

Hier im damaligen Sachsen (heute Sachsen-Anhalt) wurden meine Verwandten (mindestens auch eine Tante, eine Großtante und eine Großmutter von mir waren mit den Flüchtenden unterwegs) von der Roten Armee eingeholt. Meine Eltern gaben nur kärglich Auskunft über das, was jetzt geschah. Die Flucht ging dann weiter und endete vorerst in Klieve/Kreis Lippstadt/Westfalen (heute: Gemeinde Anröchte/Kreis Soest).

Betrachtet man die beiden Fotos, so kann man kaum glauben, dass hier Menschen auf der Flucht sind, die so gut wie alles verloren hatten. Und endlich im Westen angekommen wurden sie nicht gerade willkommen geheißen. Sie waren mit meiner Schwester drei, dann mit meinem Bruder vier hungrige Mäuler mehr, die gesättigt werden mussten.

Nun, ich wurde viele Jahre später im Westteil Berlins als ‚Spätheimkehrer‘, wie es meine Eltern nannten, geboren. Auch wenn meine Eltern mit mir und meinen Geschwistern nicht mehr auf der Flucht waren, so waren wir in diesen meinen ersten Lebensjahren doch noch viel unterwegs – von Berlin nach Pforzheim und von dort nach Bremen. Anders als der Sänger Heinz Rudolf Kunze (siehe unten: Vertrieben in zweiter Generation) fühle ich mich eigentlich bis heute nicht wie ein Heimatloser, auch wenn ich ein Sohn von Flüchtlingen bin. Sicherlich schwebte jene Heimat meines Vaters, Ostpreußen, im Geiste mit. Vielleicht wurde es dadurch kompensiert, weil ich die Heimat meiner Mutter, Köln und Umgebung, schon als Kind kennenlernen durfte. Eher noch hatte ich höchst eigene Probleme, die sich aber dem Flüchtlingsdasein ähnelten: Als ich mit vier Jahren nach Bremen, verstand mich im wahrsten Sinne des Wortes kein Mensch, weil ich mir zuvor in Pforzheim das Schwäbeln angeeignet hatte. Und in Bremen ergaben sich durch häufige Umzüge und die damit verbundenen Schulwechsel weitere Schwierigkeiten. So ist mir nie die Herkunft Heimat geworden, sondern immer der Ort und besonders die Menschen dort, wo ich gerade lebe.

Gerade wir Deutschen haben also eine noch ziemlich junge Geschichte, in der Flucht und Vertreibung für viele Menschen am eigenen Leib erlebt oder durch Schilderungen von Verwandten nachvollziehbar wurde. Wenn heute so viele Menschen aus der Not geboren bei uns Zuflucht suchen, sollten wir das nicht vergessen. Sicherlich ist es ungewöhnlich, wenn Abertausende Flüchtlinge plötzlich nach Deutschland kommen. Aber diejenigen, die gleich einen ganzen Katalog an Problemen heraufbeschwören (Nein, Nazis wären sie natürlich nicht!), die z.B. mit den Flüchtlingen auch jede Menge IS-Kämpfer bei uns einfallen sehen, ebnen den Weg für Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz (mit den Flüchtlingen 1945 aus den Ostgebieten flohen sicherlich auch jede Menge nationalsozialistische Funktionäre gen Westen).

Da unsere Politik zu Syrien und IS versagt und die Entwicklungen in ihrer heutigen Dimension nicht rechtzeitig erkannt hat, ist die Flucht der Menschen die natürliche Folge. Mögen Obama und Putin endlich wieder das Gespräch zu diesen Themen aufnehmen. Der Flüchtlingsstrom wird solange nicht abreißen, wie Assad auf der einen Seite und der IS auf der anderen die Menschen drangsaliert oder gar tötet.

Ergänzend hierzu möchte ich auf den Artikel Vertrieben in zweiter Generation auf heute.de verweisen. Es geht dabei um den Sänger Heinz Rudolf Kunze, dessen Eltern aus Schlesien vertrieben wurden:

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs flüchteten Millionen Menschen gen Westen oder wurden dorthin vertrieben. Sie verließen ihre Heimat, verloren ihre Wurzeln. Und sie gaben diese traumatischen Erfahrungen auch an ihre Kinder weiter. Die Eltern des Sängers Heinz Rudolf Kunze (58) wurden aus Schlesien vertrieben. Sie hatten in Guben gelebt, östlich der Neiße, dem heutigen Gubin. Kunze wurde elf Jahre nach der Vertreibung geboren und doch hat ihn dieses Ereignis stark geprägt: „Bei mir ist das Gefühl, ein Heimatdefizit zu haben, immer noch da.“

Die Familie zog erst auf die westliche Seite der Neiße, in die DDR. Als der Vater 1956 aus der Gefangenschaft kam, trafen sie ihn im Lager Friedland. „Dann sind wir im Westen geblieben“, erzählt Kunze. „Aber meine Herkunft habe ich eigentlich immer als die Lausitz angesehen, weil alle aus meiner Verwandtschaft – Vater, Mutter und alle Verwandten – daher kamen.“

„Immer alleine“

Aufgewachsen ist der Sänger zwar im Westen. Angekommen ist er jedoch nie richtig. Er lebte zuerst in einem Flüchtlingslager. Danach zog die Familie oft um. Er lebte in Lengerich in Westfalen, danach in der Grafschaft Bentheim, im Harz und dann in Osnabrück. Seit langer Zeit wohnt er nun in Hannover. Doch für eine Heimat reiche das nicht. „Ich hab eigentlich immer nur Wohnsitze gehabt und keine Heimat“, sagt Kunze. Auf Musiker-Kollegen wie Konstantin Wecker oder Wolfgang Niedecken sei er immer neidisch gewesen. Die hatten einen Dialekt, waren verortet und hatten auf diesem Wege immer schon eine Gefolgschaft. „Ich war immer alleine. Ich war immer Einzelgänger und musste mir meine Hörer immer einzeln suchen.“

Kunze hat die Heimatlosigkeit der Eltern regelrecht geerbt. In der Wohnung hingen Bilder und Stiche aus der Heimat. Er erzählt von dem permanenten Gefühl, im Exil zu leben, eines Tages zurück zu müssen. 1989 kam dieser Tag. Doch er kam nicht schnell genug. „Als dann die Mauer aufging, da war es zu spät. Da waren sie beide schon alt und müde und haben die Kraft nicht mehr gehabt. Sie haben eigentlich die ganze Zeit daraufhin gesehnt: Irgendwann gehen wir wieder hin. Und dann ging es. Aber es ging für sie nicht mehr.“

Kunzes Schicksal ist beispielhaft für das vieler Kinder aus vertriebenen Familien, wenn auch nicht aller. Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg prägen etliche Menschen in zweiter Generation. Sie suchen nach der Heimat, die ihre Eltern verloren haben und die sie nie hatten. Kunze hat sie schließlich doch noch gefunden: „Mein Beruf ist meine Heimat geworden.“

Siehe hierzu auch bei huffingtonpost.de: Die neuen Asozialen: Eure Dummheit bringt Deutschland an den Abgrund

Und in meinem Betrag vom 17. Februar 2011: „Europa setzt auf schauerliche Strategien“