Nach den Romanen Islandglocke, Am Gletscher und Sein eigener Herr habe ich einen weiteren Roman des isländischen Schriftsteller und Nobelpreisträgers Halldór Laxness gelesen: Weltlicht (Original: Heimsljós) – Steidl Verlag, Göttingen 2009 – Steidl taschenbuch 230 – aus dem Isländischen von Hubert Seelow. Eigentlich handelt es sich um vier kleinere Romane, jeder mit einem eigenen Titel; aber da Olafur Karason, die Hauptperson, in allen Romanen auftritt, kann man diese auch als einen großen Roman ansehen.

(Original: Heimsljós) – Steidl Verlag, Göttingen 2009 – Steidl taschenbuch 230 – aus dem Isländischen von Hubert Seelow. Eigentlich handelt es sich um vier kleinere Romane, jeder mit einem eigenen Titel; aber da Olafur Karason, die Hauptperson, in allen Romanen auftritt, kann man diese auch als einen großen Roman ansehen.

„Du bis das Licht der Welt!“ (S. 62)

„Olafur Karason ist ein Fremdling im Island der dreißiger Jahre. Seine Leidenschaft und sein Talent gelten einzig der Literatur. In den Augen der Bauern und Städter ist er deshalb ein Faulpelz. Von den Eltern verstoßen wächst Olafur als Gemeindepflegling heran, muss schwere körperliche Arbeit verrichten, leidet unter Hunger, Schlägen und menschlicher Kälte. Später lebt er in ärmlichen Verhältnissen an der Seite einer ungeliebten Frau, seine Kinder sterben, wegen Vergewaltigung kommt er ins Gefängnis. Dort hat er eine Vision, und nach seiner Entlassung erfüllt sich doch noch sein Traum von Schönheit und Vollkommenheit. Nach den Tagebüchern des isländischen Volksdichters Magnus Hjaltason Magnusson (1873-1916) zeichnete Laxness seine Figur Olafur Karason und darüber ein breites Panorama von Island. Dieser Roman des isländischen Nobelpreisträgers war bisher nur in einer sprachlich veralteten deutschen Übersetzung vorhanden. Das Buch wurde von Hubert Seelow neu übersetzt.“

(aus dem Klappentext)

Laxness erzählt die Geschichte des Gemeindepfleglings Olafur Karason, der schon früh Dichter werden möchte. Als Kind trägt er heimlich Bücher am Herzen, bevor er überhaupt lesen kann. Bücher sind für ihn der Trost in einer Zeit von Armut und Rückständigkeit. Als von der Mutter ausgesetztes Gemeindekind wird er für jede Arbeit ausgebeutet, dabei verhöhnt und sein kleiner Körper gequält. Aber er findet Trost im Göttlichen, in der Schönheit, die er in der Natur findet. Für die Menschen bleibt er ein Sonderling, der sich vor der Arbeit drückt. Nur Frauen fühlen sich von dem Außenseiter angezogen, aber er scheitert, weil er nicht bereit ist, für die Liebe zu kämpfen. „Wie wunderbar du atmest. Ich komme, um dich atmen zu hören.“ sagt eine seiner Geliebten. Olafur nimmt seinen Leidensweg in Demut hin – opfert die Liebe dem Mitleid zu einer fünfzehn Jahre älteren, fallsüchtigen Frau und ihren gemeinsamen Kindern. Ärmliche Verhältnisse prägen die Ehe an der Seite dieser ungeliebten Frau, die Kinder sterben, und wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen kommt Olafur schließlich ins Gefängnis. Hier entwickelt er Visionen, und nach seiner Entlassung erfüllt sich endlich sein Traum von Schönheit und Vollkommenheit – „es liegt nicht in meiner Natur, von dem Glauben abzuweichen, daß es nur eine wahre Liebe zwischen Mann und Frau gibt“.

Für mich ist Olafur Karason eine zwiespältige Person. Ich sehe, wie er Ablehnung und Erniedrigung erfährt, verstehe aber nicht, wie er das immer wieder mit Demut und stoischer Gelassenheit erträgt und sich auf den Wogen des Lebens treiben lässt.

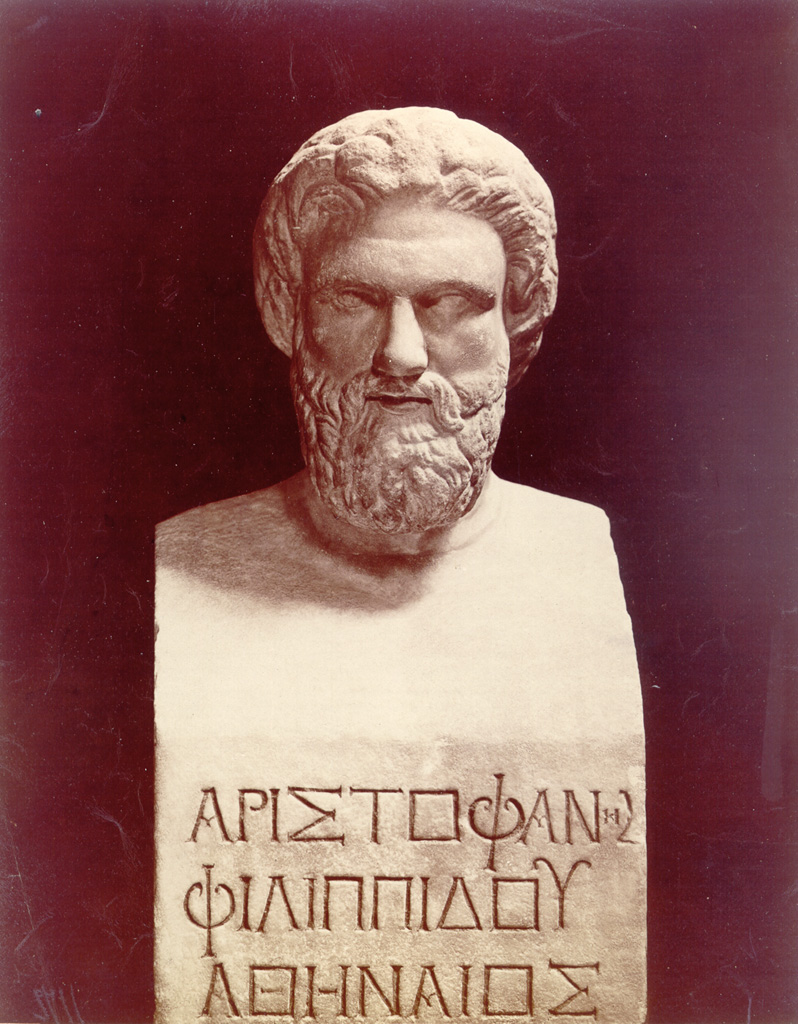

In der Zeit, in der Laxness seinen Roman schrieb – 1936 bis 1940 – setzte er seine Hoffnungen auf das neue Russland, als Gegengewicht zum aufkommenden Faschismus in Europa. Später hat Laxness diesen Irrweg bereut. Er war sogar 1937, wie andere Prominente aus aller Welt, zu den berüchtigten Schauprozessen Stalins nach Moskau eingeladen worden, wo er auch den zweiten Teil des Romans verfasste. In seinem Roman bleibt Laxness aber wahrhaftig und verweigert jegliche Schablonen sowjetisch-realsozialistischen Kunstverständnisses. Im Gegenteil: Laxness bietet neben geradezu griechischer Tragödie ein mitreißendes Schauspiel isländischer Natur, in dem auch die Elfen, also die Mythen ihr Daseinsrecht behaupten. Es ist ein Buch voller Poesie („Die Sonne war untergegangen, weiße Nebel stiegen aus den Tälern des Landes auf und schmiegten sich an die grünen Abhänge der Berge. Es war, als löse sich das Land in einen taumelnden, feenhaften Wachtraum ohne Wirklichkeit auf, fest und flüssig wurde eins, der Himmel stieg herab, die Erde hinauf, über allem der unwirkliche Schimmer einer unendlich weit entfernten Zukunft oder Vergangenheit, eine andere Zeit über der Welt.“ – S. 141) – und köstlich sind die Beschreibungen der auch hier in großer Zahl angetretenen kauzigen Figuren („Den Leuten war es gelungen, Schnaps aufzutreiben, und es gab Flüche, Obszönitäten, Geschrei, Gekotze, Schlägereien, Knochenbrüche und andere Belustigungen.“ – S. 476). Laxness knüpft stilistisch zuweilen an die literarische Tradition der heimatlichen Skaldendichtung an und zeichnet ein menschliches Schicksal, das zutiefst berührt und zugleich Licht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse quer durch alle Schichten Islands wirft: „… der Geist des armen Volksdichters […] lebt schon seit tausend Jahren unter dem isländischen Volk, in der verräucherten Hütte in einem abgelegenen Tal, in der kargen Behausung der Fischer am Fuß des Gletschers, auf dem Haifischboot vor dem Nordland […] dieser Geist war der Lebensquell des Volkes durch seine ganze Geschichte, und er ist es, der dieses arme Eiland hier im Westen im Meer zu einer großen Nation und Weltmacht und einem unbesiegbaren Vorposten der Welt gemacht hat.“ (S. 609)

Die Zeitunterschiede zwischen den vier Romanen sind nicht allzu groß, höchstens wenige Jahre. Aber da die Orte wechseln, so gibt es eine am Ende vielleicht doch eher unübersehbare Anzahl von Personen, die in den Romanen auftreten. Ich habe hier eine kleine Übersicht (fast) aller Personen erstellt, um es den Leser (auch mir) etwas leichter zu machen, sich zu orientieren. Die wichtigsten Personen sind in fett gefasst. Bei den Namen habe ich mich an die Schreibweise im Buch gehalten (der Dichter Sigurdur Breidfjörd schreibt sich eigentlich Sigurður Breiðfjörð; Thordur wäre auf Isländisch Þórður). Viele der Orte sind wie so oft bei Laxness fiktiver Art. Zunächst die Namen der Literaten, die im Buch genannt werden (der erste ist wiederum fiktiv – und als solches ein schöner Stabreim):

G. (Gudmundur) Grimsson Grunnvikingur, genannt Gvendur

Hallgrimur Petursson

Sigurdur Breidfjörd (1799-1846)

Übersicht der Personen und Orte

Olafur Karason Ljosavikingur (Ljosavik = Lichtbucht), auch Lofi genannt – Hauptperson, Gemeindepflegling & Dichter

1. Buch: Der Klang der Offenbarung des Göttlichen

Originaltitel: Ljós heimsins (später: Kraftbirtíngarhljómur guðdómsins)

geschrieben auf der Reise nach Südamerika, Herbst 1936

Ort: Fotur unter Fotarfotur

Kamarillas, Pflegemutter Olafurs

Just, jüngerer Bruder Olafurs (Pflege)

Jonas, genannt Nasi, älterer Bruder Olafurs (Pflege)

Magnina, Tochter des Hauses (Magna)

Witwe Karitas, Mutter von Kr.

Kristjana, Magd

Gudrun von Graenholl

Lauga, Freundin

Josep, alter Mann in Haushalt

Jarthrudur (Jonsdottir) aus Gil – Brief

Reimar, Fuhrmann und Dichter

Thorunn in Kambar

Fridrik, der Elfenheiler

Tota, Schwester von Th.

2. Buch: Das Schloß des Sommerlandes

Originaltitel: Höll sumarlandsins

geschrieben in Moskau, Winter 1937-38

Ort: Svindinsvik

Jon Einarsson, der Heide

Gisli, der Alte

Petur Dreiroß Palsson, Geschäftsführer der Wiederaufbaugesellschaft

Gemeindevorsteher Gunsi

Pfarrer Brandur Jonsson

Toti Butter, ehemaliger Etatsrat

Juel J. Juel -> AG Grimur Lodinkinni Fangstation

Vegmey Hansdottir (Meya von Brekka), Olafurs Geliebte

Hlaupahalla

Holmfridur, Dichterin

Lydur, ihr Ehemann

Thorarinn Eyjolfsson (Örn Ulfar, Bursche von Skjol) – Freund von Olafur

Disa in Skalholt (Holsbudar-Disa)

Ewigkeits-Dadi Jonsson

Die Gebeine von Satan & Mosa (vor 200 J. hingerichtet) -> Sigurdur Natan(sson) + Moeidur

3. Buch: Das Haus des Dichters

Originaltitel: Hús skáldsins

geschrieben in Laugarvatn, Thingvellir, Spätsommer 1939

Ort: Svindinsvik am Othveginsenni

Jara -> Jarthrudur Jonsdottir aus Gil, Ol. 15 Jahre ältere Braut (s. 1. Buch)

Magga -> Margret, Tochter – stirbt

Kari, Sohn, bereits gestorben

Jens Färinger, Fischer

Hjörtur von Veghus

Joa -> Jorunn Hjartardottir, Tochter

Stina, Schülerin

Disa -> Vedis Petursdottir, Tochter des Geschäftsführers, Petur Dreiroß Palsson

Werke von Olafur:

Johann, der Nackte und seine Geliebte

Jan, der Allmächtige

4. Buch: Die Schönheit des Himmels

Originaltitel: Fegurð himinsins

geschrieben in Reykjavik und Umgebung, Winter 1939-40

Ort: Gemeinde Bervik

Ödhof Litlabervik (Olafur)

Hof Storabervik

Fluß Bera (Berja oder Berga)

Jon Olafsson, Sohn von Olafur

der alte Mann und die alte Frau in Gljufur

Helga, die Tochter (siehe Ende des Romans) und 2. behinderte Tochter

Pfarrer Janus

Thordur von Horn

Sveinn von Bervik, 13jähriger Junge, später in Reykjavik Abiturient

Jason Gottfredsson, Leuchtturmwächter von Tangar

Jasina Gottfredlina Jasonardottir, seine Tochter

Witwe von Sudureyri, Tante von Jasina

Dora, ihre Tochter

Reimar Vagnsson, jetzt Postbote und Dichter – siehe Buch 1 (und 2)

Mutter von Olafur – Besuch in Adalfjördur

Gericht in Kaldsvik unter Kaldur

Gefängnis in Reykjavik

– Besuch bei Sveinn von Bervik

– Besuch bei Thorunn in Kambar, heißt jetzt Felgor (Frau von Felgor)

Traum und Wirklichkeit: Bera (wirklicher Name unbekannt)