- «Wenn die Zuhälter und Diebe immer und überall verurteilt würden, hielten sich ja alle rechtschaffenen Leute ständig für unschuldig! Und meiner Meinung nach muss gerade das verhindert werden.»

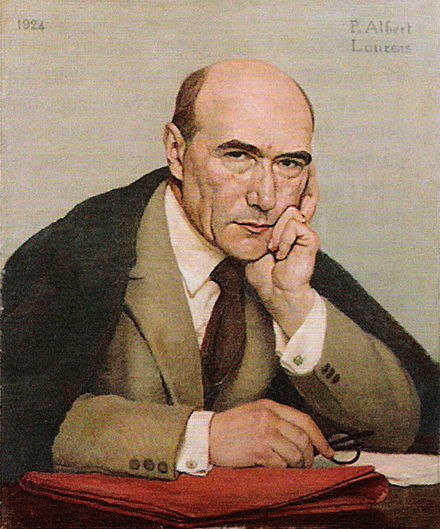

Albert Camus: Der Fall (1956)

In diesem 1957 mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Roman Der Fall schildert Camus den Fall des Pariser Anwalts Johannes Clamans, der seine Karriere als erfolgreicher und beliebter Strafverteidiger der Pariser Hautevolee freiwillig aufgibt, um als um als Winkeladvokat und „Bußrichter“ unter den Asozialen im Amsterdamer Hafenviertel unterzutauchen. Clamans war aus seiner Selbstzufriedenheit und dem vermeintlichen Einklang mit der Welt gestürzt, als er eines Nachts an der Seine den Hilfeschrei einer Selbstmörderin gehört und nicht beachtet hatte. Damit beginnt sein Gewissenskonflikt; und in einer atemberaubenden Beichte voll eisiger Ironie und lateinischer Klarheit bekennt er, daß Selbstgefälligkeit und Opportunismus die Triebfelder seines Gerechtigkeitssinnes waren. (aus dem Klappentext)

Ich habe diesen gerade einmal 120 Seiten umfassenden Roman in folgender Ausgabe vorliegen: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg – 1044, 184.-193. Tausend Februar 1979 – aus dem Französischen übertragen von Guido G. Meister – Originalausgabe erschien unter dem Titel „La Chute“

Albert Camus: der Fall (1956)

Die Geschichte ist in Amsterdam angesiedelt und wird als Monolog vom selbsternannten „Bußrichter“ Jean-Baptiste Clamence erzählt, der einem Fremden seine Vergangenheit als erfolgreicher Anwalt offenbart. In seiner Lebensbeichte berichtet er von seiner Krise und seinem Fall, der als individuelle säkulare Version des Sündenfalls gesehen werden kann. Das Werk erkundet Themen wie Bewusstsein, Freiheit und die Sinnlosigkeit des menschlichen Lebens.

Die Besonderheit dieses Romans liegt darin, dass der Protagonist, der die Beichte ablegt, im ganzen Werk als Einziger zu Wort kommt. Der Verzicht auf einen allwissenden Erzähler, der auch Camus’ 14 Jahre zuvor erschienenen Roman Der Fremde prägt, nimmt dem Leser die Möglichkeit, das Geschehen zu objektivieren.

Nebelverhangene Grachten, kleine Brücken und unzählige Fahrradfahrer bestimmen das Bild von Amsterdam. 1954 entdeckte Albert Camus die niederländische Hauptstadt und empfand sie als klassisch und frech, aber auch düster – der ideale Konterpart zu seiner Melancholie. In Amsterdam siedelte der zukünftige Literaturnobelpreisträger seinen Roman „Der Fall“ an: die poetische Irrfahrt eines Mannes, der von der Schuld zerfressen wird. (Quelle: arte.tv)

Hier einige kurze Textpassagen, die teilweise allein für sich sprechen:

„… gepflegter Stil und Seidenhemden haben miteinander gemein, daß sie nur allzu oft einen häßlichen Ausschlag verbergen.“ (S. 8)

- „Wer keinen Charakter hat, muß sich wohl oder übel eine Methode zulegen.“ (S. 12)

„Wenn einer nicht umhin kann, Sklaven zu halten, ist es dann nicht besser, er nennt sie freie Menschen?“ (S.- 40)

- „Sie wissen ja, was Charme ist: eine Art, ein Ja zur Antwort zu erhalten, ohne eine klare Frage gestellt zu haben.“ (S. 48f.)

„Ich habe keine Freunde mehr, ich habe nur noch Komplicen. Dafür hat ihre Zahl zugenommen, sie umfaßt das ganze Geschlecht der Menschen. Und unter den Menschen kommen Sie an erster Stelle. Der just Anwesende kommt immer an erster Stelle.“ (S. 62f.)

- „… geben wir ihnen ja keinen Vorwand, […] uns zu richten!“ (S. 65)

„Glücklich und gerichtet oder freigesprochen und elend.“ (S. 67)

- „… und bliebt in einem Leben auch nur eine Lüge verborgen, verlieh der Tod ihr Endgültigkeit.“ (S. 75)

„… die Lobreden wurden mir je länger desto unerträglicher. Mir schien, die Lüge nehme damit immer mehr zu …“ (S. 76)

- „Um dem Lachen zuvorzukommen, verfiel ich also auf die Idee, mich der allgemeinen Lächerlichkeit preiszugeben.“ (S. 76)

„… es genügt nicht, sich anzuklagen, um seine Unschuld zu beweisen …“ (S. 79)

- „… der Dreck verleiht uns Haltung.“ (S. 82)

„… die Wahrheit […] ist zum Sterben langweilig!“ (S. 85)

- „… daß die echte Ausschweifung befreit, weil sie keinerlei Verpflichtung schafft.“ (S. 86)

„Es ist kein Gott vonnöten, um Schuldhaftigkeit zu schaffen oder um zu strafen. Unsere von uns selbst wacker unterstützten Mitmenschen besorgen das zur Genüge.“ (S. 92)

- „… daß die einzige Nützlichkeit Gottes darin bestünde, die Unschuld zu verbürgen …“ (S. 92)

„Es fehlt nie an Gründen, einen Menschen umzubringen. Im Gegenteil, es ist unmöglich, sein Weiterleben zu rechtfertigen.“ (S. 93)

- „Keine Entschuldigung [,,,] Ich lasse nichts gelten, weder die wohlmeinende Absicht, noch den achtbaren Irrtum, den Fehltritt oder den mildernden Umstand.“ (S. 109)

„Die Anklagerede ist zu Ende. Im selben Augenblick wird das den Mitmenschen vorgehaltene Porträt zum Spiegel.“ (S. 115)