Man stelle sich eine digitale Bibliothek vor. Genau, da gibt es nicht viel für die Fantasie. Alles kleine Schalterchen, Bits die zu Bytes mutieren und am Ende Festplatten, DVDs oder andere Speichermedien belegen.

Anders ist es, wenn man z.B. an die Bibliothek von Alexandria denkt. Hier befanden sich neben unzähligen anderen Büchern z.B. die „Bücher des Aristoteles und des Theophrast, die Ptolemaios II. vom Erben des letzteren erwerben konnte; allerdings scheint die angekaufte Bibliothek des Aristoteles nicht komplett gewesen zu sein, da ein Teil noch 86 v. Chr. in Athen dem römischen Feldherrn Sulla in die Hände fiel.“

Und da fällt uns sicherlich die unendliche Bibliothek von Babel aus den Phantastische Erzählungen des im Alter erblindeten Jorge Luis Borges ein.

Und schon wird der geneigte Bibliotheksbenutzer, der bekanntlich ein Leser ist, eins und eins zusammengezählt haben, denn wohin sollte das führen, wenn nicht zu Umberto Ecos Roman Der Name der Rose . Denn darinnen geht es u.a. um eine Bibliothek, um einen blinden Hüter einer Klosterbibliothek namens Jorge von Burgos (oh, dies Namensähnlichkeit, die offensichtlich gewollte) und um ein Buch … von Aristoteles: nämlich um das offenbar einzige erhaltene Exemplar des „Zweiten Buches der Poetik“.

. Denn darinnen geht es u.a. um eine Bibliothek, um einen blinden Hüter einer Klosterbibliothek namens Jorge von Burgos (oh, dies Namensähnlichkeit, die offensichtlich gewollte) und um ein Buch … von Aristoteles: nämlich um das offenbar einzige erhaltene Exemplar des „Zweiten Buches der Poetik“.

Und es geht um mysteriöse Todesfälle in Der Name der Rose. Aber ich will nicht zuviel verraten. Ich verbleibe bei der Bibliothek, die in dem Roman eine Hauptrolle spielt (neben dem besagten Buch) und die ein Labyrinth zu sein scheint, ein Rätsel. Aber Rätsel sind dazu da, sie zu lösen. Und so machen sich die beiden Hauptfiguren William von Baskerville und sein junger Gehilfe („Adlatus“), Adson von Melk, der zugleich Ich-Erzählers des Romans ist, auf, das Rätsel zu lösen (neben dem Rätsel der vielen Todesfälle).

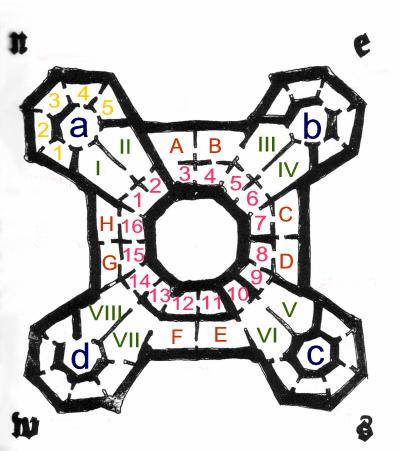

»Versuch doch einmal, den Grundriß der Bibliothek zu zeichnen. Du wirst sehen, daß es bei jedem Turm zwei Räume geben muß, die einerseits an den siebeneckigen Innenraum angrenzen und andererseits an zwei Räume mit Fenstern zum Achteck…« [I-VIII, dunkelgrün]

Ich versuchte es, entwarf den Grundriß nach den Angaben meines Meisters und stieß einen Freudenschrei aus. »Jetzt wissen wir alles! Laßt mich einmal zählen . . . Ja, die Bibliothek hat sechsundfünfzig Räume, vier siebeneckige [a-d, dunkelblau] und zweiundfünfzig mehr oder minder quadratische, von denen acht fensterlos sind [I-VIII, dunkelgrün], während achtundzwanzig nach außen [4x 1-5, gelb / A-H, braunrot] gehen und sechzehn nach innen [1-16, weinrot]!«

»Und die vier Ecktürme haben jeder fünf Räume mit vier Wänden und einen mit sieben . . . Die ganze Anlage folgt einer himmlischen Harmonie, der sich vielerlei tiefe und wundersame Bedeutungen zuordnen lassen…«

Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1982, S.277

4x 7-eckige Räume (a-d) dunkelblau

16x quadratische Räume innen (1-16) weinrot

8x quadratische Räume außen (mit Fenster) (A-H) braunrot

20x 4 Türme a 5 Räume außen (1-5) gelb

8x Räume ohne Fenster (I – VIII) dunkelgrün

56 Räume hat die Bibliothek also. Und diese sind nach einem bestimmten Muster angelegt:

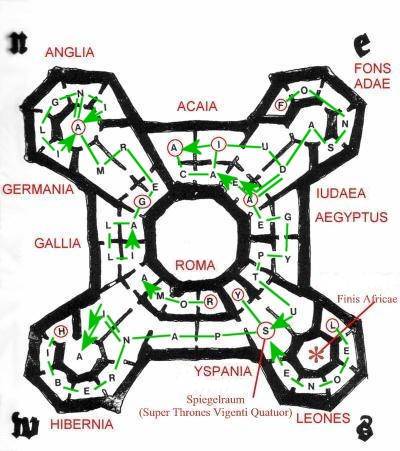

… daß die Bibliothek tatsächlich nach dem Muster des Weltkreises angelegt war. Im Norden lagen die Zonen ANGLIA und GERMANIA, die sich längs der westlichen Außenwand mit der Zone GALLIA verbanden, um dann am äußersten Westrand in die Zone HIBERNIA zu münden und gen Süden überzugehen in die Zonen ROMA (Paradies lateinischer Klassiker!) und YSPANIA. Tief im Süden (das heißt im Südturm) schloß sich die Zone LEONES an, gefolgt von AEGYPTUS und weiter östlich fortgesetzt von IUDAEA und schließlich FÖNS ADAE. Zwischen Osten und Norden erstreckte sich längs der Außenwand die Zone ACAIA – eine treffliche Synekdoche, wie mein Meister sich ausdrückte, um das alte Griechenland zu bezeichnen, und tatsächlich fanden wir in jenen Räumen eine Fülle von Werken heidnisch-antiker Dichter und Philosophen.

Die Disposition der Buchstaben innerhalb einer Zone war, gelinde gesagt, recht eigenwillig. Manchmal mußte man geradeaus gehen, manchmal rückwärts, manchmal im Kreise, oft diente ein Buchstabe in zwei Wörtern zugleich (und in solchen Fällen hatte dann der betreffende Raum mindestens einen Schrank mit vermischten Werken). Nirgends gab es so etwas wie eine goldene Regel, es handelte sich offenkundig um reine Eselsbrücken, die dem Bibliothekar das Auffinden eines bestimmten Buches erleichtern sollten. Trug ein Buch zum Beispiel die Signatur Quarta Acaiae, so stand es im vierten Raum der Zone ACAIA, wenn man beim ersten mit dem roten A zu zählen begann, und zweifellos wußte der Bibliothekar längst auswendig, wie er dorthin gelangte, sei’s auf geraden oder verschlungenen Wegen. ACAIA zum Beispiel verteilte sich auf vier Räume, die zusammen ein ungefähres Quadrat bildeten, in welchem das erste A zugleich das letzte war — eine im Grunde recht einfache Sache, die auch wir bald begriffen hatten. Wie uns auch bald das Spiel der Vermauerungen klar wurde. Kam man zum Beispiel von Osten in die Zone ACAIA, so führte keiner der Räume weiter nach Norden: Das Labyrinth war an dieser Stelle verschlossen, und um in den Nordturm zu gelangen, mußte man erst die drei anderen Türme passieren. Aber natürlich wußten die Bibliothekare genau, wenn sie die Bibliothek im FÖNS ADAE betraten, daß sie, um beispielsweise nach ANGLIA zu gelangen, zuerst durch AEGYPTUS, YSPANIA, GALLIA und GERMANIA gehen mußten.

Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1982, S.410 f.

Alles wäre natürlich so einfach, wäre da nicht doch noch ein Raum, der siebeneckige in der Mitte des Südturms. Um ihn herum erstreckt sich ‚Leones’ (‚Löwen’), also die Zone mit den Autoren Afrikas. Aber es gibt keinen Eingang zu ihm. Hier befindet sich „Finis Africae’, das ‚Ende von Afrika’. Und hier wird das besagte Buch des Aristoteles vermutet. Eines der sieben Räume, die sich Wand an Wand um diesem Raum schlängeln, ist der Spiegelraum, der durch seine konvexen und konkaven Spiegel ungebetene Besucher der Bibliothek erschrecken und damit verjagen soll.

Aber es muss dann doch einen (sogar zwei) Zugänge zu diesen Raum geben.

Venantius von Salvemec, der früh ermordete Übersetzer aus dem Griechischen und Arabischen und Aristoteles-Experte, der sich ebenfalls auf die Suche nach dem Buch des Aristoteles gemacht hatte und daher sterben musste, hatte sich eine Notiz gemacht, die in Geheimschrift verfasst und die den beiden, William und Adson, schon früh in die Hände gefallen war:

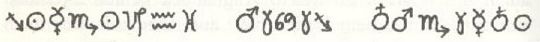

»Zweifellos eine Geheimschrift, die wir entziffern müssen«, sagte er. »Die Zeichen sind schlecht gemalt, und vielleicht hast du sie in deiner Kopie noch mehr verzerrt, aber es handelt sich fraglos um ein Alphabet aus Tierkreiszeichen. Sieh hier, in der ersten Zeile haben wir« – er hielt die Tafel mit gestreckten Armen weit von sich und kniff die Augen zusammen – »Schütze, Sonne, Merkur, Skorpion . . . «

Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1982, S.210

»Ja, und der Schlüssel war ziemlich leicht zu finden. Venantius hatte die zwölf Tierkreiszeichen genommen, dazu die acht Zeichen der fünf Planeten, der beiden Himmelsleuchten und der Erde. Insgesamt also zwanzig Zeichen – genug, um ihnen die Buchstaben des lateinischen Alphabets zuzuordnen, wenn man davon ausgeht, daß ein und derselbe Buchstabe für die Anfangslaute der Wörter unum und velut stehen kann.

Die Reihenfolge der Buchstaben ist bekannt. In welcher Reihenfolge konnten die Zeichen geordnet sein? Ich versuchte es mit der Ordnung der Himmelsgewölbe, indem ich den Zodiakus an die äußere Peripherie setzte. Also Erde, Mond, Merkur, Venus, Sonne und so weiter, danach die Tierkreiszeichen in ihrer traditionellen Abfolge, wie sie auch Isidor von Sevilla klassifiziert hat, vom Widder und der Frühlingssonnwende bis zu den Fischen. Und nun schau mal, wenn man diesen Schlüssel anwendet, ergibt Venantius‘ Geheimbotschaft tatsächlich einen Sinn.«

Er zeigte mir das Pergament, auf dem er die rätselhafte Botschaft in große lateinische Lettern transkribiert hatte, und ich las:

SECRETUM FINIS AFRICAE MANUS SUPRA IDOLUM AGE PRIMUM ET SEPTIMUM DE QUATUOR.

»Klar?« fragte William.

»Die Hand über dem Idol wirke ein auf den Ersten und Siebenten der Vier…«, wiederholte ich kopfschüttelnd. »Nein, das ist überhaupt nicht klar!«

Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1982, S.265/266

Aber, dem Leser ist es klar, das die beiden durch gegenseitige Hilfe (und durch den unumgänglichen Zufall) herausbekommen werden, was das zu bedeuten hat, der Schlüssel zum Geheimnis um das Ende Afrikas: SECRETUM FINIS AFRICAE!

Wie gesagt: Bei dem gesuchten Buch handelt es sich offenbar um das einzige erhaltene Exemplar des „Zweiten Buches der Poetik“ des Aristoteles, in dem die Komödie behandelt wird (nach der Tragödie im ersten). Zu einer Bibliothek gehört natürlich auch ein Katalog, in dem möglichst systematisch alle vorhandene Bücher vermerkt sind:

William eilte sofort ins Skriptorium zurück, ließ sich von Benno die Erlaubnis zur Benutzung des Kataloges geben und blätterte ihn rasch durch. »Es muß hier irgendwo sein«, sagte er, »ich hab’s noch vor einer Stunde gesehen… Ah, hier ist es ja! Lies diese Eintragung!«

Unter einer gemeinsamen Signatur (»finis Africae«) standen vier Titel, es handelte sich ganz offensichtlich um einen Band mit verschiedenen Texten. Ich las:

I. ar. de dictis cujusdam stulti

II. syr. libellus alchemicus aegypt.

III. Expositio Magistri Alcofribae de coena beati Cypriani Cartagi-nensis Episcopi

IV. Liber acephalus de stupris virginum et meretricum amoribus

»Was ist das?« fragte ich.

»Unser Buch«, flüsterte William.

Umberto Eco, Der Name der Rose, München 1982,S. 559

Ich hoffe, die Übersetzung der Titel halbwegs richtig ‚getroffen’ zu haben: Bei dem Meister Alcofribas (Alcofribas Rasier) handelt es sich übrigens um ein Anagramm des Namens von François Rabelais, dem Autoren von Gargantua und Pantagruel.

I. Arabisch – Über die Worte gewisser Narren

II .Syrisch – ägyptisches Büchlein der Alchemie

III. (in Lateinisch) Darlegung des Meisters Alcofribas über das prächtige ‚Gastmahl’ des Cyprian, Bischof von Karthago

IV. (in Griechisch) Buch ohne Kopf von der Schändung der Jungfrauen und der Liebe zur Dirne

„Unser Buch“ – es ist dabei sogar nur der 4. Teil, der in Griechisch verfasste …

Soviel für heute. Zum Roman selbst komme ich in den nächsten Tagen (ich muss ihn noch zu Ende lesen). Ich weiß, dass das Buch beim ersten Erscheinen ein absoluter Renner war (Bestseller nennt man das wohl), sowohl in Italien als auch in Deutschland und anderswo. Wie viele es aber tatsächlich gelesen haben, darüber gibt es natürlich keine Informationen. Dafür gab es dann 1986 die Verfilmung, die aber kaum den Zugang zu den tieferen Schichten dieses Buches gerecht wurde.