- „Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.“

Johann Wolfgang von Goethe: Theaterdirektor Serlo zu seinem Freund Wilhelm Meister

Nun ja, der Titel des Buchs Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann? – Über den Niedergang unserer Sprache von Andreas Hock hat mich ‚aufgeschreckt‘. Und dass es mit unserer deutschen Sprache nicht gerade zum Besten bestellt ist, war mir schon länger bekannt. Aber gleich vom Niedergang sprechen …? Ich selbst habe mich in diesem Blog bereits weitreichend mit dem ‚Niedergang‘ der deutschen Sprache beschäftigt (siehe unten, dort findet Ihr mehrere Handvoll Links auf meine Beiträge zu dem Thema).

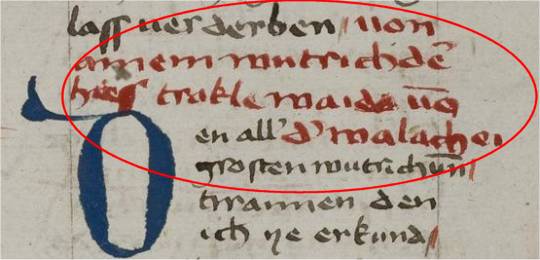

Zum Titel des Buchs: Der Duden sagt, dass „einzig“ normalerweise nicht gesteigert wird, schließt es also nicht bedingungslos aus. Selbst ein Autor wie Martin Walser („Er habe seit längerem geglaubt, er sei schon alt. Das war, wie er jetzt wisse, ein naseweises Anempfinden. Das einzigste, was ein wenig in die richtige Richtung ging, war eine Art Mitleid mit Alten.“ in Der Augenblick der Liebe auf Seite 200) lässt das Wort in ‚gesteigerter Form‘ zu. Fündig wurde ich dann u.a. auch in Übersetzung zu Anthony Burgess‘ 1985, André Gides Die Falschmünzer bzw. Umberto Ecos Der Friedhof in Prag (auch Heinz Strunk in Fleisch ist mein Gemüse benutzt die Steigerung). Es ist mehr ein logisches, als ein sprachliches Problem. Und ein ‚wo‘ statt des Relativpronomens „der“ ist im Duden als landschaftlich salopp (dem Süddeutschen entlehnt) beschrieben.

Es war einmal eine Sprache, die vor lauter Poesie und Wohlklang die Menschen zu Tränen rührte. Die von Dichtern und Denkern immer weiter perfektioniert wurde. Die um ein Haar auf der ganzen Welt gesprochen worden wäre. Das aber ist lange her – und ein für alle Mal vorbei. Heute ist Deutsch ein linguistisches Auslaufmodell!

Wie konnte es nur so weit kommen, dass unsere Kids zwar wissen, wer der Babo ist – aber keine Ahnung haben, wer dieser Goethe war? Warum wundern wir uns nicht, wenn uns die Werbung von Care Companys, Createurs d’Automobiles oder Sense and Simplicity erzählt? Und wieso, verdammt noch mal, nennen wir unsere Kinder Justin, Cheyenne oder Jeremy?

Andreas Hock fand Antworten auf diese und viele anderen Fragen über den Niedergang unserer Sprache – der eigentlich vor Hunderten von Jahren schon begann und an dem nicht nur Friedrich der Große, Adolf Hitler oder Helmut Kohl Schuld sind. Sondern voll wir alle, ey!

(Umschlagtext des Buches)

Soviel sei gleich gesagt, Andreas Hock ist nicht unbedingt ein Sprachpurist, geschweige denn ein Bewahrer der deutschen Sprache. Dazu dilettiert er zu sehr im Gebiet der Linguistik. Sein Buch will in erster Linie provozieren, versteht sich als Polemik und ist dabei durchaus witzig zu lesen. So neigt der Autor neben all den Verallgemeinerungen zu gewollten Übertreibungen, z.B. die Verwendung des Apostrophes: Bertha’s Snack’s. Leider wird beim Genitiv ziemlich häufig dieses kleine Häkchen verwendet, auch wenn es nur bei Namen erlaubt ist, die auf S und ähnliche Zischlaute enden (z.B. Klaus‘ Snacks). Das Plural-S ist dagegen nicht nur schlechtes Deutsch, sondern Dummheit wie ‚hausgemachte’s Rind’sgulasch‘. Solche und ähnliche Beispiele sind ausgesprochene Einzelfälle und belegen in keiner Weise den Niedergang unserer Sprache, sondern nur die Dummheit einzelner Personen. Das hätte sich Herr Hock ersparen können.

Sicherlich ist ein großes Problem die große Flut von Anglizismen. Nur sollte man schon einen Unterschied zwischen normalen sprachlichen Entwicklungen, dem Gebrauch in Fachsprachen und wirklichen Missständen machen (z.B. das Denglische). Ein Übel, wenn vielleicht auch ein notwendiges, ist die Verwendung von Abkürzungen, besonders in Fachsprachen (z.B. in der IT, also Informationstechnik).

Apropos Informationstechnik: Andreas Hock hegt eine allumfassende Abneigung gegen alles, was mit moderner Kommunikationstechnik (z.B. Internet) zu tun hat und macht gerade hier den Verfall unserer Sprache aus. E-Mails und Kurznachrichtendienste (SMS) sind die Brutstätte verbaler Unzulänglichkeiten. In Wikipedia erkennt er „das Speicherplatz gewordene Nachschlagewerk der Oberflächlichen“ (S. 88) und bleibt selbst äußerst oberflächlich. Es ist ja nicht so, dass er völlig Unrecht hätte. Was ich z.B. täglich an E-Mails bekomme wimmelt nur so von Flüchtigkeitsfehlern. Aber – bezogen auf Jugendliche – um eine SMS zu schreiben, muss man immerhin lesen und schreiben können.

Der Autor ist kein Freund der neuen Rechtschreibung. Auch ich habe seinerzeit besonders die Konzeptlosigkeit des Rats für deutsche Rechtschreibung bemängelt. Vor rund 10 Jahren gab es ein einziges Tohuwabohu, z.B. weil Schriftsteller und Zeitungen anders schrieben, als es die offizielle Rechtschreibung verlangte. Inzwischen hat sich das längst geglättet und auch ein Schriftsteller wie Martin Walser schreibt nach den neuen Rechtschreibregeln. Eigentlich ist die Debatte um die Rechtschreibreform längst der Schnee von gestern. Nicht so bei Herrn Hock, der zudem noch Zusammenhänge herstellt, die bei den Haaren herbeigezogen sind. Er schreibt: Laut einer Studie der Universität Hamburg von 2011 können nun 7,5 Millionen Menschen in unserem Land nicht richtig lesen und schreiben. Das sind: drei Millionen mehr als vor der Reform! (S. 161)

Andreas Hocks Buch ist in erster Linie dem wohlfeilen Sinnen vieler selbsternannter Sprachhüter geschuldet und von daher eher ein Ärgernis als ein Appell, sich der Wurzeln der deutschen Sprache zu bedienen, dieser also wieder neues Leben einzuhauchen.

Der Autor begibt sich in die Niederungen der Deutschen Sprache und meint nun, alles und jedes dort Aufgewühlte verallgemeinern zu müssen. Er fürchtet den Verlust der deutschen Identität. Nur versteht er sicherlich etwas anderes darunter als z.B. ich. Unsere Sprache des Alltags ist nun einmal nicht voll ‚lauter Poesie und Wohlklang‘. Im Zusammenhang mit der neuen Rechtschreibung schrieb ich vor etwa anderthalb Jahren: Ich denke, dass man eindeutig unterscheiden muss, nämlich zwischen einer amtlichen Rechtschreibung, die z.B. für Behörden, Gerichte, natürlich auch für Schulen gültig ist, und einer ‚nichtamtlichen’, bei der dann allerdings „jeder nach eigenem Gutdünken schreiben darf“. Letztere sollte man positiv sehen: Es gab und gibt genügend Schriftsteller, die sich bewusst nicht an die amtliche Rechtschreibung halten und sei es nur, um ungewöhnliche Wortneuschöpfungen zu kreieren. Sprache hat auch etwas mit Phantasie zu tun – und der sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt, auch keine amtlich reglementierten.

Lächerlich, aber gekonnt im Buch platziert ist dabei der wiederholte Hinweis, dass deutsch „um ein Haar auf der ganzen Welt gesprochen worden wäre“: Erst fast Weltsprache, jetzt nur noch Auslaufmodell! So ein Buch verkauft sich ‚wie warme Semmeln‘.

siehe auch ein Interview mit Andreas Hock in der Süddeutschen Zeitung – Magazin

Bevor ich auf meine eigenen Beiträge ‚in dieser Sache‘ verweise, möchte ich einige Fehler in dem Buch aufdecken, die ich ärgerlich finde. Zunächst geht es um die Brüder Grimm (S. 34). Hier vermischt Herr Hock die Deutsche Grammatik, die allein Jacob Grimm verfasst hat, mit dem Mammutwerk des Deutschen Wörterbuchs. Ich habe den Eindruck, dass Herr Hock bisher noch nie einen Blick in dieses Wörterbuch geworfen hat.

Herr Hock spricht von der Beatgeneration (S. 47) der Sechzigerjahre und Beatniks (S. 93) und meint wohl die Generation der so genannten Beatmusik (Beatles, Rolling Stones usw.). Als Beat Generation wird eine Richtung der US-amerikanischen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren bezeichnet und ist als solches ein fester Begriff. Und R ‘n‘ B (Rhythm and Blues) war gewissermaßen der Vorläufer des Rock ’n’ Roll, gab es also nicht zeitgleich mit Techno, Hip-Hop usw. (S. 132).

siehe auch meine Beiträge:

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm

Von Archaismen und Neologismen

technosexual lifestyle

Was ist ein Jackpot?

You need Zugzwang

Wenn der Amtsschimmel wiehert

Typisch deutsch: Gemütlichkeit

Wörterbuch der Szenesprache

Man spricht Deutsch

Bedrohte Sprachen in Deutschland

Daher der Name Bratkartoffel (1)

Daher der Name Bratkartoffel (2)

Kafkas Wortschatz und Kiezdeutsch

Wortschatz

Unworte

Deutsch 3.0

Jugendkriminalität und das geschriebene Wort