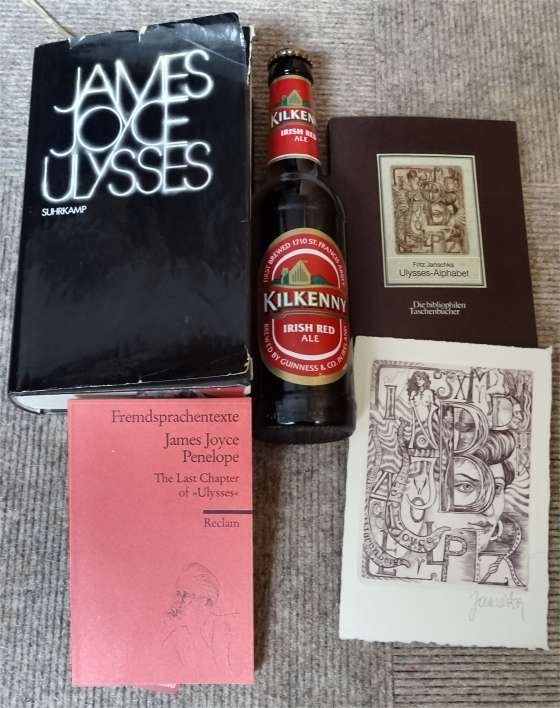

Mit dem Lesen des Jahrhundertromans Ulysees von James Joyce habe ich eine kleine Pause eingelegt und dafür andere Bücher (auch schon älteren Datums) von der irischen Insel gelesen. Irische Romane gibt eine ganze Menge, meist idyllisch oder gar herzschmelzend angelegt, immer die grüne Insel idealisierend. Oder mit Mord und Totschlag.

Ich habe die folgenden vier Romane von meinem Schwager ‚geerbt‘, der nach einem Umzug keinen Platz mehr für diese hatte. Er ist ein Irland-Liebhaber (nicht nur des Whiskeys und der irischen Musik wegen) und trennte sich eher schweren Herzens von diesen literarischen Werken, die einerseits einen aufschlussreichen Blick in die irische Seele werfen, andererseits Zeugnis des besonderen irischen Humors sind, der immer mit Seitenhieben auf die Engländer, die das Land jahrhundertelang besetzt hielten, bestückt ist.

Ich will erst gar nicht lange rumfackeln. Nur soviel sei gesagt: Leider sind die aufgeführten Romane nicht immer mehr in deutscher Sprache, dafür aber im englischen Original erhältlich. Ich will auch gar nicht erst meinen Senf dazugeben, sondern die durchaus aufschlussreichen Klappentexte nutzen, die in jeder Hinsicht das aussagen, was auch ich dazu zu sagen (schreiben) hätte.:

Dermot Bolger: Journal Home

Der Roman Journal Home von Dermot Bolger erschien im Original 1990.- aus dem Englischen von Thomas Gunkel – Verlag Hitzeroth, Marburg, 1992

Dermot Bolgers junge Helden aus einer gesichtslosen Vorstadt Dublins sind auf der Suche nach Heimat und sozialer Wärme. Vertrieben und geflohen aus dem brüchigen Idyll der Sozialhäuschen und Vorgärten übernehmen sie in der Metrolole einen Lebenstil, dem Spiel und Rausch, Sex und Drogen, Kleinkriminalität und Mord anhängen. Schließlich bleibt ihnen nur eine erneute Flucht, an deren Ende sie Asyl in einem Wohnwagen auf dem Lande finden – und einen Moment privaten Glücks. „Journal Home“, die Geschichte von Hano, Shay und Katie, ist der Roman der lost generation der europäischen Metropolen.

Im Dublin der 80er Jahre spielt der Roman, mit dem der Ire Dermot Bolger zu einem der erfolgsreichsten zeitgenössischen Schriftsteller seines Landes geworden ist. In dem dritten und wichtigsten Prosawerk, das vom Independent als „der bester Roman über Dublin seit Joyce“ gelobt wurde, erzählt Dermot Bolger vom Alptraum einer trostlosen und grausamen Stadt, überspült von Arbeitslosigkeit, Drogen, Kriminalität und politischer Korruption. Er zeichnet das Bild einer Diaspora in der Einöde der Vorstädte, wo die Zuwanderer vom Lande gestrandet sind. Dort ringt die junge Generation um Orientierungen und ist auf der Suche nach einer neuen Heimat und einer eigenen Identität. „Journal Home“ zeigt zwei, die auf dieser Suche gescheitert sind: Hano und Katie, auf der Flucht vor der Polizei, verfolgt aber auch von der Chimäre des guten alten, heimeligen Irland. Darüber hinaus ist „Journal Home“ auch eine Geschichte über die Mühen des Erwachsenenwerdens.

Dermot Bolgers Beschreibung Irlands mit all seinen „unheiligen“ Entwicklungen ist das Porträt eines Landes, das Gefahr läuft, nicht nur seine zur wirtschaftlichen Emigration gezwungenen Jugendlichen, sondern auch seine „Seele“ und Identität zu verlieren. „Bolger hat uns ein Meisterwerk geliefert, das für jeden, der am modernen Irland interessiert ist, zur Pflichtlektüre werden sollte (The Scotsman)

(aus dem Klappentext)

„Das Exotische der Bordelle und des Sternenlichts, der verbotenen Frucht und der heimlichen Eroberung, wie es von Joyce im ‚Ulysses‘ dramatisiert wurde, werden durch Shays trostlose, moderne Landschaft ersetzt … Bolger beschwört überzeugend die Verwirrtheit einer Seele, die auf dem Sprung in die Freiheit plötzlich verwaist.“ (The Sunday Times)

„Von nun an muß sich jeder, der an der irischen Literatur interessiert ist, mit diesem Porträt des wahren modernen Irland befassen. Es ist ein Buch, auf das jeder gewartet hat. Ohne Zwifel ist es der wichtigste und relevanteste irische Roman der letzten zwanzig Jahre, ein echter Meilenstein.“ (The Independent)

„Trotz all seines grausigen Realismus ist ‚The Journal Home‘ stilistisch ein Lesevergnügen. Der Roman besitzt Humor (wenn auch meistens einen rabenschwarzen) und eine Wärme der Charaktere, die bewegt.“ (The Scotman)

Inzwischen hat sich wirtschaftliche Lage Irlands deutlich ‚entspannt‘. Trotzdem kommt dem Roman eine besondere Bedeutung zu, da das, was in den 1980-er Jahren für Irland galt, inzwischen z.B. für junge Menschen aus der Ukraine und eben auch aus Russland zutrifft.

Dermot Bolger: Journal Home / Robert McLiam Wilson: Eureka Street, Belfast

Robert McLiam Wilson: Eureka Street, Belfast

Der Roman Eureka Street, Belfast von Robert McLiam Wilson erschien im Original 1996 – aus dem Englischen von Christa Schuenke – Fischer-Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1999

Ein temporeicher, verrückter und witziger Roman eines jungen irischen Autors über eine Cluque von Freunden in Belfast -allesamt schräge Vögel – und deren Versuche, aus einer chaotischen Welt das Beste zu machen.

Die Eureka Street in Belfast ist keine sehr gute Adresse, aber sie liegt im Zentrum des Einzugsbereichs von Chuckie, Jake, Slate, Septic Ted und Donal, einer Truppe von langjährigen Freunden, samt und sonders schräge Vögel und in einem bürgerlichen Sinne nicht eben wohlgeraten. Chuckie, 30, der einzige Protestant unter ihnen, fett und clever, kommt dank eines schwunghaften Scheingeschäfts mit Riesengummipenissen plötzlich zu sehr viel Geld, und von da an zu immer größerem Reichtum, denn er produziert ständig neue Ideen, wie er anderen Leuten vorzugsweise jedoch Institutionen, das Geld aus der Tasche ziehen kann.

Weniger glücklich ist Jake, 29. Freundin Sarah hat ihn soeben verlassen und ist nach London zurückgekehrt, weil sie die ständigen Bombenanschläge in Belfast nicht länger ertragen kann. Als Jake sich daraufhin an eine Kellnerin heranmacht, schlägt deren Freund, ein Cop, ihn kurz und wirkungsvoll zusammen, woraufhin eine politisch korrekte Bekannte ihm einen Beauftragten von amnesty international auf den Hals schickt. Jake, der den männlich korrekten Denkzettel in Ordnung findet, hat größte Mühe, den amnesty-Mann abzuwimmeln.

Wie ein rotern Faden zieht sich durch die denkwürdnigen Geschichten des umtriebigen Freundeskreises um Chuckie und Jake eine unerklärliche Inschrift: Unter all den bekannten Graffiti findet sich überall an Belfasts Handwänden die Buchstabenkombination NEG.

McLiam Wilson hat einen hinreißenden Roman über irische Freaks und das Lebensgefühl einer ganzen Generation geschrieben – und eine Liebeserklärung an Belfast.

(aus dem Klappentext)

Spike Milligan: Puckoon – eine irische Dorfgeschichte

Spike Milligan, der Autor des Romans, wurde 1918 in Ahmednagar in Indien geboren. Er begann seine Karriere als Musiker und wurde bekannt als komischer Autor und Schauspieler in Film und Theater sowie durch die legandäre britische Radioserie „Goon Show“, deren Hauptaktuer und -autor er neben Peter Sellers war. Der Roman Puckoon ist leider nur noch im englischen Original bzw. im Antiquariat erhältlich – deutsch von Arnd Kösling – Deutscher Taschenbuch Verlag, München – ungekürzte Ausgabe Januar 1998

- Several and a half metric miles North East of Sligo, split by a cascading stream, her body on Earth, her feet in water, dwells the microcephalic community of Puckoon.

- Einige und eine halbe metrische Meilen nordöstlich von Sliog, geteilt von einem stürzenden Fluß, den Körper auf der Erde, die Füße im Wasser, lebt die kleinköpfige Gemeinde Puckoon.

Geld! Das war das Problem. Father Rudden hatte alles versucht, um Mittel zu beschaffen, er war sogar zur Bank gegangen. „Seien Sie kein Dummkopf, Father“, hatte der Direktor gesagt, „tun Sie die Pistole weg!“

„Ein böser, irrwitzig komischer und furios ausufernder Roman.“ (H.G. Pflaum in der ‚Süddeutschen Zeitung‘)

Anfang der zwanziger Jahre [des 20 Jahrhunderts] wird die Grenze zwischen Nord und Süd der irischen Provinz Ulster neu gezogen: schnurstracks und haargenau mitten durch den Gottesacker von Puckoon. Die Verwicklungen nehmen ihren Lauf, denn Father Rudden ist überzeugt, daß eine römisch-katholische Seele ihre ewige Ruhe keinesfalls in nunmehr britisch-protestantischer Erde finden kann. Also schart er seine Schäfchen um sich, um nächstens eine Eshumierung samt einem Sargtransfer in die Republik vorzunehmen. (aus dem Klappentext)

„Ein Sammelsurium schrulliger Typen und komischer Einfälle … Wer ‚Puckoon‘ gelesen hat, weiß, aus welcher Quelle die Jungs von Monty Python ihren verschrobenen Humor geschöpft haben.“ (Badische Neue Nachrichten)

Spike Milligan: Puckoon – eine irische Dorfgeschichte / Maria Edgeworth: Castle Rackrent

Maria Edgeworth: Castle Rackrent

Aus dem Englischen übertragen von Helga Schulz – Deutscher Taschenbuch Verlag, München – Oktober 1996. Dieser Roman von Maria Edgeworth ist ebenfalls nur im englische Original erhältlich.

Irland um 1780. Der alte Verwalter Thady erzählt vom Schicksal der Herren von Rackrent, die den Whiskeypunsch lieben und ihren Schuldenbergen am liebsten mit Hilfe reicher Frauen zu Leibe rücken …

Ein irischer Tagebuch von ganz besonderer Art – Mit diesem 1800 erschienenen Buch schuf Maria Edgeworth den ersten realistischen „Heimatroman“ irlands.

Irland, vor 1782. Auf Castle Rackrent haust seit Generationen eine Familie anglo-irischer Grundbesitzer, und der langjährige Mayordomus, der alte Thady, erzählt ihre Geschichte. Aber so sehr er sich bemüht, seine Herrschaften im günstigsten Licht erscheinen zu lassen, so sehr entlarvt sein köstlicher Bericht sie als typische irische Grundherren: Sie lieben ihren Whiskeypunsch, frönen ihren Hobbys und ignorieren im übrigen ihre Schulden. Über drei Generationen reicht diese tragi-komische Familiensaga, die noch heute vieles über das typisch irische Naturell verrät.

Mit diesem 1800 erschienenen Buch, das hier in Neuüersetzung vorgelegt wird, schuf Maria Edgeworth den ersten ‚Heimatroman‘, indem sie in einer realistischen Schilderung den inneren Bezug zwischen der irischen Landschaft und ihren Bewohnern deutlich machte.

(aus dem Klappentext)

Maria Edgeworth wurde am 01.01.1767 in England geboren und starb am 22.05.1849. Sie war mit Walter Scott befreundet, der ihr Werk sehr schätzte. Ihre schriftstellerische Laufbahn begann mit Kinder- und Jugendbüchern für die große Familie ihres Vaters, später verfaßte sie Kurzgeschichten und Romane; die bedeutendsten waren ‚Castle Rackrent‘ (1800) und ‚The Absentee‘ (1812), die beide das Schicksal irischer Grundbesitzerfamilien zum Thema haben.