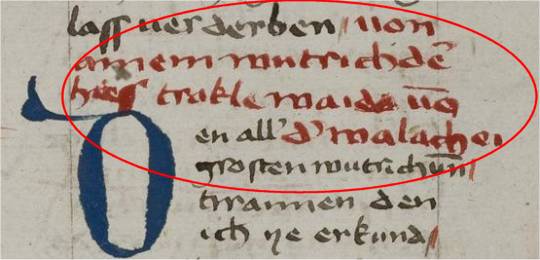

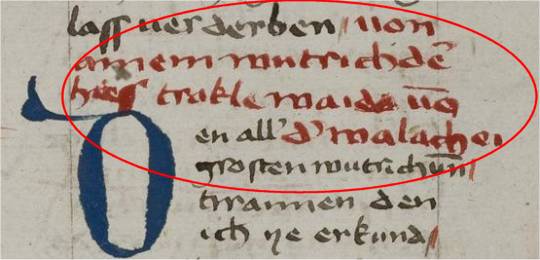

„Der wutrich und tirann vollbracht

Alle die pein die man erdacht.

Dy tirannen alsander

Kainer so vil nie hat getan,

Herodes, Dieoclecian,

Nero und auch all ander.“

Bram Stoker (1847 – 1912) war ein irischer Schriftsteller der uns hauptsächlich durch seinen Roman Dracula bekannt wurde. 1890 traf Stoker den ungarischen Professor Arminius Vámbéry, der ihm von der Legende des rumänischen Fürsten Vlad III. Drăculea (Drakula) erzählte. Aus diesem Charakter entwickelte Stoker die Figur des Vampirs Dracula. Sieben Jahre arbeitete Stoker an diesem Vampirroman, bis er am 18. Mai 1897 veröffentlicht wurde.

bekannt wurde. 1890 traf Stoker den ungarischen Professor Arminius Vámbéry, der ihm von der Legende des rumänischen Fürsten Vlad III. Drăculea (Drakula) erzählte. Aus diesem Charakter entwickelte Stoker die Figur des Vampirs Dracula. Sieben Jahre arbeitete Stoker an diesem Vampirroman, bis er am 18. Mai 1897 veröffentlicht wurde.

Seitdem geistert der dem 15. Jahrhundert entstammende Balkan-Fürst Vlad III. Draculea durch Romane und Horrorfilme. Wenn der historische Vlad auch nicht das Blut seiner Opfer trank, soll er doch ein äußerst brutaler Zeitgenosse gewesen sein. Nach seiner angeblich bevorzugten Hinrichtungsart trug er den Beinamen Vlad Țepeș (sprich Tzepesch – deutsch „Pfähler“).

Heute dürfte den Roman kaum einer gelesen haben. Dafür kennen die meisten aber mindestens eine der zahlreichen Verfilmungen des Romans. Begonnen hat das schon früh in der Stummfilmzeit: „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“; 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau (Pseudonym für F.W. Plumpe) gedreht, mit May Schreck in der Rolle des Grafen. Einer der bedeutendsten deutschen Stummfilme. Trotz abweichender Titelei eine Adaption des Stokerschen Romans. ‚Der‘ Klassiker des Genres.

– Eine Symphonie des Grauens“; 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau (Pseudonym für F.W. Plumpe) gedreht, mit May Schreck in der Rolle des Grafen. Einer der bedeutendsten deutschen Stummfilme. Trotz abweichender Titelei eine Adaption des Stokerschen Romans. ‚Der‘ Klassiker des Genres.

Das war nur der Auftakt. Es folgten viele andere Filme, die den Namen Dracula im Titel hatten.

im Titel hatten.

Das Jahr 1979 brachte eine Renaissance des Vampirfilms […]. John Badhams Hollywood „Dracula“ mit dem schönen Frank Langella in der Hauptrolle, versprach zunächst Neues, indem er den Grafen als melancholisch-romantischen Bösen à la Byron präsentierte. Die an sich reizvolle Konzeption wurde aber durch eine Überfülle von Stilbrüchen heillos torpetiert.

Bram Stokers Dracula (1992) – Bram Stoker’s Dracula ist ein Horror- und Liebesdrama aus dem Jahr 1992 unter der Regie von Francis Ford Coppola. Die Hauptrollen spielten Gary Oldman als Graf und Anthony Hopkins als sein Kontrahent Professor van Helsing. Coppolas Filmadaption gilt – trotz einiger dramaturgischer Abweichungen – als die werktreueste Umsetzung von Bram Stokers Vampirroman.

Alle drei Filme habe ich zu Hause in meiner Mediathek vorliegen und habe angesichts dieses Beitrag wenigstens schon einmal einen Blick in alle drei hineingeworfen: Schaurig-schön … Wie bereits erwähnt: Ausgangspunkt des Dracula-Stoffes ist der rumänische Fürst Vlad III. Drăculea aus dem 15. Jahrhundert. Vlad Țepeș mag zwar ‚blutrünstig‘ gewesen sein, aber ein Vampir war er sicherlich nicht. Trotzdem ist seine Geschichte höchst fesselnd, zudem dann, wenn man sich für die Geschichte seiner Zeit interessiert: Die Türken hatten weite Teile des Balkan besetzt. Mehmed II., der Eroberer, Sohn von Murad II., regierte als Sultan des Osmanischen Reiches von 1451 bis 1481 – hatte Konstantinopel erobert und machte diese unter dem Namen Istanbul 1457 zu seiner Hauptstadt.

Bei mir kam vor vielen Jahren noch ein weiteres Interesse hinzu, was den Herrscher der Walachei (eben jeden Vlad III. Drăculea) betrifft. Ich war mit meiner heutigen Frau Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts zweimal in Rumänien und damit zwischen der Walachei und Transsilvanien (Siebenbürgen) unterwegs. Unter anderem besuchten wir auch Schloss Bran, das Touristen immer wieder gern als Draculaschloss präsentiert wird, obwohl Vlad III. Drăculea, dessen Herrschaft sich nicht auf dieses innerhalb des Karpatenbogens liegende Gebiet erstreckte, es nie betreten hat. Anderen Quellen zufolge hat er dort eine einzige Nacht in Gefangenschaft verbracht, als es noch Kronstadt gehörte. Es erinnert jedoch sehr an die Beschreibung von Draculas Burg aus Bram Stokers gleichnamigem Roman.

Kommen wir zum historischen Dracula (und seiner Familie) im Schnelldurchgang: Im Jahre 1431 befindet sich Vlad Besarab II., abgesetzter Wojwode der „Tara Româneasca“ (Walachei), der aufgrund seiner Mitgliedschaft im Drachenorden Kaiser Sigismunds den Beinamen Dracul trägt, in seinem Exil im siebenbürgischen Schäßburg, als sein zweiter Sohn geboren wird. Als Erwachsener wird der Drachensohn (Draculea) als Vlad III. „Ţepeș“ (der Pfähler), von den Osmanen „Scheitanoglu“ genannt, in die Geschichte eingehen … Und 466 Jahre später – wir wissen es längst – wird in London Bram Stokers Roman Dracula veröffentlicht, der den gefürchteten walachischen Fürsten zum dämonischen Vampirgrafen mutieren lässt…..

Zurück zu Vlad Dracul, dem Vater: Um der Treue Vlad Draculs sicher zu sein, bat sich Murad II., dem türkischen Sultan von 1431 bis 1451, zwei seiner Söhne als Geiseln aus. Der Fürst sandte ihm Vlad Draculea und seinen um fünf Jahre jüngeren dritten Sohn Radu. Den ältesten, Mircea, behielt er bei sich. (S. 34)

Später wurde Vlad Dracul [von den Ungarn] geschlagen, konnte aber fliehen. Sein Sohn Mircea, wurde gefangengenommen und in Tirgoviste hingerichtet. In der Nähe von Bukarest, kaum 60 Kilometer von der rettenden Donau entfernt, ereilte auch Vlad Dracul ein gewaltsamer Tod, er wurde erschlagen. Sein Grab, so man ihm eins gönnte, blieb unentdeckt bis auf den heutigen Tag. (S. 71)

Radu der Schöne [der Bruder] war im Lauf des Jahres 1475 den walachischen Wirren zum Opfer gefallen, ob in der Schlacht oder ermordet, ist strittig, sicher ist, daß es kein friedlicher Tod war. (S. 149)

Und wie endete Vlad III. Drăculea? … am 26. [November 1476] wurde Vlad Tepes zum dritten Mal als Woiwode ausgerufen. […] Der Moldaufürst [Stefan] überließ ihm eine Leibgarde von 200 ausgesuchten Kämpfern. So war er nicht ganz allein als um die Jahreswende 1476/77 ein Kontigent türkischer Akindschis mit Basarab Laiota im Gefolge in die Walachei einfiel. Starb Vlad Tepes im Kampf oder enthauptete ihn, dies die zweite schrecklichere Lesart, ein gedungener Mörder hinterrücks, so daß ihm der Kopf vor die Füße rollte? […]

Der Körper des Fürsten wurde in Snagov bestattet, einem Inselkloster unweit Bukarest. […] Sein Kopf hingegen, sorgfältigst in Honig konserviert, wurde als handgreifliches Beweisstück Mehmed II. übersandt, sodann auf einer Stange befestigt und zur Schau gestellt. (S. 155).

Vlad III. Drăculea war zeitlebens ein grausamer Herrscher und machte auch vor seinem eigenen Volk keinen Halt. So abstoßend es heute wirken mag, wie der Herrscher über die Walachei mit Untertanen und Kriegsgegnern verfuhr – eine Ausnahme bildete er damit zu seiner Zeit keineswegs. Das Pfählen beispielsweise war als Strafe auch im damaligen Europa und im Osmanischen Reich verbreitet. In seinem Buch Dracula: Das Leben des Fürsten Vlad Tepes berichtet der Autor Ralf-Peter Märtin, dass andere zeitgenössische Machthaber dem Fürsten an Grausamkeit kaum nachstanden. So habe der französische König Ludwig XI., der als ein gerechter Herrscher galt, versucht, einen Verräter durch Begießen der Augen mit kochendem Wasser zu blenden. Der osmanische Sultan Mehmed II. wiederum habe die 300-köpfige Besatzung einer Burg, die ihm Widerstand geleistet hatte, niedermetzeln und ihren Hauptmann zersägen lassen.

berichtet der Autor Ralf-Peter Märtin, dass andere zeitgenössische Machthaber dem Fürsten an Grausamkeit kaum nachstanden. So habe der französische König Ludwig XI., der als ein gerechter Herrscher galt, versucht, einen Verräter durch Begießen der Augen mit kochendem Wasser zu blenden. Der osmanische Sultan Mehmed II. wiederum habe die 300-köpfige Besatzung einer Burg, die ihm Widerstand geleistet hatte, niedermetzeln und ihren Hauptmann zersägen lassen.

Die bevorzugte Hinrichtungsart trug dem walachischen Fürsten den Beinamen Vlad Țepeș, Vlad, der Pfähler ein. Grausamer geht es wohl kaum wie in dem Buch aus Roland Villeneuve: Grausamkeit und Sexualität, Stuttgart 1975, S. 24/25, zitiert wird:

„Um diese Strafe zu vollziehen, legt man den Verurteilten auf den Bauch, bindet seine Hände auf den Rücken fest und befestigt seine Beine so, daß sie weit gespreizt sind. […] Nachdem die Öffnung, durch die der Pfahl gehen soll, hinlänglich eingeölt ist, nimmt der Henker diesen in beide Hände und stößte ihn so tief er kann in den Anus des Verurteilten. Dann treibt er ihn mit Hilfe eines Hammers 50 bis 60 Zentimeter hinein. Hernach wird der Pfahl aufgerichtet und in die Erde gerammt. Der Delinquent bleibt nun sich selbst überlassen. Er hat nichts, an dem er sich anhalten könnte und wird von der Schwere seines Gewichts zu Boden gezogen, so daß der Pfahl immer tiefer in ihn eindringt, bis er schließlich entweder aus der Schulter, oder aus der Brust oder auch aus dem Magen wieder heraustritt.

Der Tod, der die schrecklichen Leiden dieses Unglücklichen beenden soll, läßt sich Zeit. Man hat Verurteilte gekannt, die bis zu drei Tagen in dieser schrecklichen Lage lebend zubrachten. Die Geschwindigkeit, mit der der Tod eintritt, ist verschieden und hängt von der Konstitution des Opfers wie von der Richtung des Pfahls ab. Tatsächlich hat man, in einem unglaublichen Raffinement von Grausamkeit, dafür gesorgt, daß die Spitze des Pfahls nicht ganz scharf, sondern ein wenig abgerundet ist. Dadurch wird vermieden, daß der Pfahl die Organe, die in seinem Weg liegen, durchbohrt und so einen raschen Tod herbeiführt. Die Organe werden nicht durchstoßen, sondern nur aus ihrer natürlichen Lage gedrängt. So wurden stark blutende Verletzungen vermieden und der Tod hinausgezögert, während die Schmerzen durch die Zusammenpressung der Nerven unbeschreiblich waren.“ (S.“137)

Dass gerade Vlad der Ruf besonderer Grausamkeit anhing, dürfte vor allem auf eine Flugschriften-Kampagne zurückgehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sei diese am ungarischen Königshof zu lokalisieren.

Während der spätmittelalterliche Herrscher in Rumänien bis heute als Held verklärt wird, hat sich sein negatives Image im Westen verfestigt: Weithin gilt Vlad III. Draculea immer noch als pfählender, blutdürstiger Psychopath – eine Schreckensgestalt, die das Gruseln lehrt.

Hier noch einige Stichworte als Nebenbemerkungen (aus dem Buch zitiert):

1. Der Drache

Der Drache ist die Verkörperung des Bösen, des Teufels, der Versuchung. Die sieben Köpfe symbolisieren die sieben Hauptlaster: Hochmut, Neid, Zorn, Traurigkeit, Geiz, Gefräßigkeit und Unkeuschheit. Für sich genommen ist er das Zeichen des Chaos, der ungebändigten Kräfte, die erst Christus endgültig besiegt hat. Das Erscheinungsbild des Drachen legt Parallelen zu Vlad Tepes nahe: „ … ein landverheerendes, menschenvertilgendes Untier von entsetzlichem Aussehen, oft mit Fledermausflügeln ausgestattet …“ (S. 161)

2. Die Siebenbürger Sachsen

Siebenbürgen oder Transsylvanien (“hinter den Wäldern”) ist einer der buntesten ethnischen Flickenteppiche auf der europäischen Landkarte. Im 15. Jahrhundert wie auch heute noch bestand die Bevölkerung aus den vier Hauptgruppen der Rumänen, Ungarn, Szekler und Sachsen.

Die Deutschen waren in mehreren Einwanderungsschüben im 12. und 13. Jahrhundert ins Land gekommen. Zum größten Teil stammten sie von Rhein und Mosel, wurden aber von den ungarischen Beamten als „Sachsen“ deswegen bezeichnet, weil sie ihre Auswanderungsroute vom Rhein nach Mitteldeutschland geführt hatte und die Ungarn diese Zwischenstation ihres Weges fälschlich als ihre eigentliche Herkunft ansahen. Ein ihnen 1224 vom ungarischen König verliehener Freibrief, das „Andreanum“, sicherte ihnen freies Grundeigentum auf den ihnen verliehenen Gebieten, eigenes deutsches recht sowie volle Selbstverwaltung. Ihr Haupt siedlungsbereich war der Süden und Norden Siebenbürgens, wo sie die Städte Hermannstadt und Kronstadt, Schäßburg und Bistritz als Mittelpunkte eines florierenden Handels gründeten. Die Siedlungen lagen zudem in den fruchtbarsten Regionen Siebenbürgens, was hohe landwirtschaftliche Erträge garantierte. Da die Sachsen auch im Bergbau – die siebenbürgischen Goldminen galten als unerschöpflich, ebenso gab es große Salzlagerstätten – wegen ihrer Kenntnisse gefragt waren, reichte ihre gesellschaftliche Machtposition über ihren bevölkerungsmäßigen Anteil weit hinaus. Im Handel und in vielen handwerklichen Bereichen besaßen sie fast eine Monopolstellung. (S. 19)

3. Das Osmanische Reich (Vorläufer des IS?)

„… wir sehen den christlichen Glauben eingeschränkt und in einem Winkel zusammengedrängt. Denn nachdem er den gesamten Erdkreis gewonnen hatte, ist er jetzt schon aus Asien und Afrika vertrieben und wird in Europa nicht in Ruhe gelassen. Groß ist das Reich, das die Tartaren und Türken diesseits von Don und Hellespont, die Sarazenen bei den Spaniern besetzt halten; klein ist das Gebiet, das auf Erden den Namen Christi bewahrt …“ zitiert nach Arno Borst; Lebensformen im Mittealter, Frankfurt/M. u.a. 1973,, S. 632