Seit nun schon fast vier Monaten gehen die Bürger von Belarus auf die Straße, um gegen den Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl zu protestieren. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Zahl der Demonstranten während der Wochen kaum abgenommen hat und auch gestern das schlechte Wetter kein Grund war, zu Hause zu bleiben.

Und Lukaschenko und seine Schergen reagieren darauf mit Willkür und Terror. Inzwischen gab bis zu 30.000 Verhaftungen. Die Inhaftierten wurden geschlagen und gedemütigt, viele schwer verletzt. Auch Vergewaltigungen soll es gegeben haben. In viele Wohnungen von ‚Verdächtigen‘ wurde eingebrochen und Gegenstände mutwillig beschädigt.

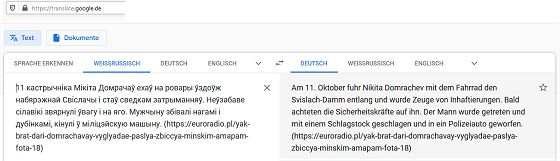

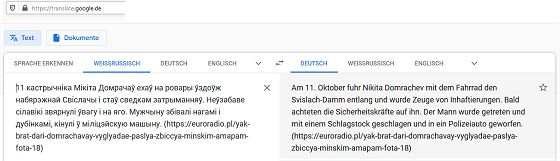

Und dann gab es den Mord an Roman Bondarenko, der zu Tode geprügelt wurde. Das Drama um Roman Bondarenko, das viele Menschen in Belarus bewegt, geschah in einem Innenhof, ganz in der Nähe seiner Wohnung in Minsk. Dieser Innenhof ist zu einem kleinen Ort des Widerstandes geworden: Menschen hängen dort weiß-rot-weiße Schleifen auf. Nachbarn nennen ihn „Platz des Wandels“. Nach Aussagen der Behörden soll es in diesem Innenhof einen Nachbarschaftsstreit gegeben haben, in den Bondarenko im alkoholisierten Zustand verwickelt gewesen sein soll. Augenzeugen berichten aber, dass der junge Mann dort von maskierten Männern in Zivil angegriffen und geschlagen wurde. Sie gehen davon aus, dass es Sicherheitskräfte waren. Bondarenko habe am Boden gelegen, zwei, drei Männer hätten ihn festgehalten, das zeigen auch Videoaufnahmen. Danach wurde der junge Mann offenbar zu einem Bus getragen und zur Polizeiwache gefahren. Gegen Mitternacht wurde Bondarenko schwer verletzt auf eine Intensivstation gebracht. Aus dem Arztbericht geht hervor, dass er massive Kopf- und Hirnverletzungen hatte. Außerdem Blutergüsse und Wunden im Gesicht und an den Beinen. In seinem Blut wurde allerdings kein Alkohol gefunden: Alkoholgehalt 0,2 ‰! Am nächsten Tag starb er. Inzwischen wurde gegen den Arzt Artsiom Sarokin und die Journalistin Katsyaryna Barysevich ein Strafverfahren wegen Offenlegung eines medizinischen Geheimnisses eingeleitet. Gegen die Täter wird nicht ermittelt!

“Наркаманы і прастытуткі!” – „Drogenabhängige und Prostituierte!“

Ein wesentlicher Teil die stattlichen Propaganda ist die Denunzierung der Protestierenden. Demnach überfielen die Demonstranten die Sicherheitskräfte, griffen diese mit „Molotow-Cocktails“ an, warfen Steineaus den Fenstern auf sie und rammten die „Bereitschaftspolizei“ mit Autos. So beschreiben die Abteilungszeitung „Na Strazhe“ und die Zeitschrift „Spetsnaz“ die belarussischen Proteste für ihre Leser. Einer der regierungsnahen Telegrammkanäle beschloss, die Demonstranten des Satanismus zu beschuldigen. Er zog Parallelen zwischen dem Siegeszeichen, das zu einem der Symbole friedlicher Proteste in Belarus geworden ist, und dem Baphamet-Teufel-Zeichen.

Lukaschenko – der Teufel vom Dienst

Und der Willkür kein Ende: So werden Studenten exmatrikuliert und Uni-Dozenten, sogar Ärzte, entlassen, wenn sie sich nicht ausdrücklich zu Lukaschenko bekennen. Und dieser „habe die Regierung angewiesen, in Kürze konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Auslandsabschlüsse (sprich Diplome) in Belarus nicht anzuerkennen“. Bisher bezieht sich das wohl nur auf Universitätsabschlüsse aus Polen und Litauen. Außerdem beschlagnahmt die Regierung von Belarus Geld, das auf die Bankkonten der Opfer von Hilfsorganisationen überwiesen wurde. Dies ist eine weitere Form von Menschenrechtsverletzungen, die die Zusammenarbeit des Bankensystems einschließt. Seit dem Abend des 15. November gab es im Protestviertel Novaya Borovaya in der Nähe von Minsk vier Tage lang kein Wasser. Auch die Heizungen wurden abgestellt. Gestern wurde nicht nur das mobile Funknetz heruntergefahren, sondern viele Haushalte hatten keinen Strom mehr, um auch das Internet per Kabel zu unterbinden.

Außerdem sind Änderung zum Gesetz über die Staatsbürgerschaft vorgesehen, die die Staatsbürgerschaft solcher Bürger entziehen soll, die „an terroristischen oder extremistischen Aktivitäten teilnehmen und den Interessen des Landes ernsthaften Schaden zufügen“. Davon sollen allerdings nur eingebürgerte Bürger betroffen sein.

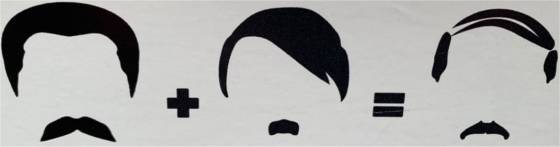

Stalin + Hitler = Lukaschenko

Während eines Arbeitstreffens mit den Polizeichefs der Region Brest sagte der neue Innenminister Iwan Kubrakow, dass „die an den Protesten beteiligten Personen gezielte Präventionsarbeiten durchgeführt werden.“ Darunter verstehe er systematische Schläge, verbale und nonverbale Beleidigungen, Farbspuren, Eintauchen eines Kopfes in eine Toilettenschüssel und anderes.

Auch wenn es nicht zu einem Generalstreik in Belarus gekommen ist, so erfährt die Wirtschaft dort – verstärkt durch die Coronakrise – eine Talfahrt. So gab es bereits finanzielle Hilfen vom großen Bruder Russland. Wie es nun in Belarus weitergeht, ist nach meiner Meinung auch von den Russen, also von Putin, abhängig. Am 13. November gab die russische Seite mehrere Erklärungen ab, die auf eine gewisse Korrektur der russischen Position in Bezug auf die Ereignisse in Belarus hinweisen könnten. Das sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow: „Wir unterstützen Alexander Gregorjewitsch [Lukaschenko] nicht, wir unterstützen den legitimen Präsidenten unseres brüderlichen Landes. Und wir unterstützen die Rechtsstaatlichkeit in unserem brüderlichen Land.“ … Die Unzufriedenheit wurde sowohl mit dem Mangel an Verfassungsreformen als auch mit der Gewalt gegen Demonstranten zum Ausdruck gebracht.

„Unser Land hat sich definitiv zu einem Tatort entwickelt. Ich erkläre Alexander Lukaschenko und seine Komplizen zu einer terroristischen Organisation, die für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden muss “, sagte Swetlana Tichanowskaja in einer Erklärung auf ihrem Telegrammkanal.

Die großen Protestmärsche finden nach wie vor an Sonntagen statt. Die Kundgebung am 22.11.2020 war aufgrund ihrer Dezentralisierung etwas Besonderes: Mehrere kleinere Gruppen versammelten sich in mehreren Teilen von Minsk und marschierten durch ihre Bezirke. Diese Taktik wurde gewählt, nachdem mehrere Wochen hintereinander Polizisten verhindert hatten, dass Menschen zusammenkamen und eine große Kolonne für den Marsch bildeten. Und gestern, am 29.11.2020, bedienten sich die Protestierenden sogar einer Verwirrtaktik: Aus einigen Distrikten von Minsk wurden im Internet zeitversetzte oder ‚gefälschte‘ Videos veröffentlicht, die die Polizei gewissermaßen auf eine falsche Fährte führen sollten. So saßen die Demonstranten bereits in ihren Wohnungen, tranken Tee und schauten aus dem Fenster auf die Sicherheitsbeamten, die kamen, um sie zu zerstreuen.

Quelle: u.a. die Telegram-Kanäle Free Belarus News (englisch) und Euroradio (belarusisch)

Übersetzung belarusischer Texte ins Deutsche

siehe hierzu auch auf arte.tv: Belarus: Tagebuch einer Revolution – Aktuelles aus Minsk