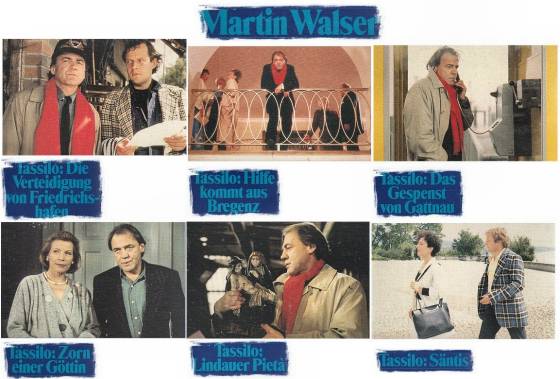

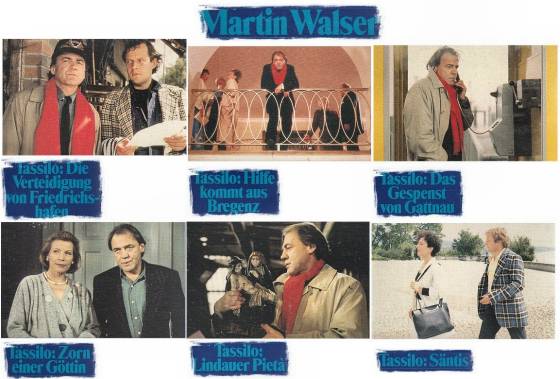

In Friedrichshafen am Bodensee ist nicht viel los. Viel zu wenig, um Tassilo S. Grübel (Bruno Ganz) ein Auskommen als Privatdetektiv zu sichern. Er betreibt das „Büro für Auskunft und Wissen“ zusammen mit seiner Mutter (Herta Schwarz) und seinem Freund, dem stellungslosen Grafiker Hugo (Axel Milberg). Damit überhaupt mal ein Auftrag reinkommt, provoziert Tassilo die Fälle selbst und schreibt z. B. Erpresserbriefe an seine reichen Nachbarn. Er selbst nimmt dann die Ermittlungen auf und kümmert sich um die Geldübergabe. Und obwohl er doch weiß, dass er es nicht mit echten Gangstern zu tun hat, ist er mit seiner Arbeit ständig überfordert und ihm schlottern die Knie. In weiteren Rollen sind Renate Schroeter als Isle Blickle, Lisa Kreuzer als Mia von Mufflings, Charles Brauer als James Blickle und Karl Heinz Vosgerau als Georg Feuerstein zu sehen.

Wann genau die Hörspiele um die Figur Tassilo S. Grübel samt seiner Frau Biddie, seiner Mutter und seinem Freund Hugo Billingsreuther aus der Hand von Martin Walser entstanden sind, habe ich nicht mit Sicherheit in Erfahrung gebracht. Im Band 10 seiner Werke in zwölf Bänden finden sich alle von Walser verfassten Hörspiele. Interessant ist zu wissen, dass Walser 1949 während seines Studiums begann, für den neu gegründeten Süddeutschen Rundfunk als Reporter zu arbeiten und Hörspiele zu schreiben. Eine zwischenzeitliche Festanstellung beim SDR ermöglichte ihm 1951 die Promotion in Tübingen mit einer Dissertation über Franz Kafka. Zusammen mit Helmut Jedele bildete er den Kern der „Genietruppe“ des Stuttgarter Hörfunks und baute als freier Mitarbeiter den Fernsehbereich des Senders mit auf. Er führte Hörspielregie und wirkte 1953 am Buch der ersten Fernsehfilmproduktion des deutschen Nachkriegsfernsehens mit. Parallel dazu vertiefte er als Rundfunkredakteur und Autor seine Kontakte zur Literaturszene.

Ich gehe aber davon aus, dass die Tassilo-Hörspiele frühestens in den 1970er-Jahren entstanden sind (wahrscheinlich von 1974 bis 1989). Der Inhalt lässt darauf schließen. Diese wurden ab 1974 produziert und vom Westdeutschen Rundfunk ausgestrahlt. Es dauerte einige Jahre, bis man diese Hörspiele mit Bruno Ganz in der Titelrolle verfilmte. Die sechsteilige Fernsehreihe Tassilo – Ein Fall für sich wurde im Frühjahr 1991 vom ZDF gesendet. Die sechs jeweils einstündigen Fernsehfolgen liefen um 21.15 Uhr. Regie führte Hajo Gies, der auch für viele Tatort-Folgen (Schimanski) als Regisseur verantwortlich zeichnete. Das Drehbuch schrieben Rolf Basedow und Hermann Naber. Bis auf die letzte Folge (100 Jahre Blickle) dienten die Hörspiele von Martin Walser als Vorlage.

1 Verteidigung von Friedrichshafen 17.02.1991

2 Hilfe kommt aus Bregenz 24.02.1991

3 Zorn einer Göttin 03.03.1991

4 Lindauer Pietà 17.03.1991

5 Das Gespenst von Gattnau 24.03.1991

6 100 Jahre Blickle 31.03.1991

Mit der Ausstrahlung der Serie im Jahr 1991 im Fernsehen wurden die Hörspiele von Martin Walser auch als Suhrkamp-Taschenbücher (st 1884 – st 1889) veröffentlicht. Das sechste Hörspiel war (abweichend von der TV-Serie) das Stück Säntis. Über eine erste Auflage hinaus haben es die Hörspiele leider nicht geschafft. Auch wartet man vergebens auf eine Wiederholung der Reihe im Fernsehen. Man kann nur spekulieren: Schaut man z.B. bei Wikipedia nach, so findet man kein Wort zu diesen Hörspielen, als hätte es diese nie gegeben. Wahrscheinlich ist es Martin Walser ganz recht, dass keine Worte mehr über diese ‚Fingerübungen des Autors vom Bodensee‘ verloren werden. Nichtsdestotrotz sind die Hörspiele um Tassilo S. Grübel in Antiquariaten erhältlich. Ich habe alle sechs Bände für wenig Geld und in einem passablen Zustand erstanden und während meines Sommerurlaubs gelesen. Es sind kleine Bände von meist 80 Seiten und lassen sich ziemlich schnell lesen.

in Antiquariaten erhältlich. Ich habe alle sechs Bände für wenig Geld und in einem passablen Zustand erstanden und während meines Sommerurlaubs gelesen. Es sind kleine Bände von meist 80 Seiten und lassen sich ziemlich schnell lesen.

Einen Martin Walser als Autor von Kriminal-Hörspielen, wenn auch mit ironischen Unterton, hätte kaum einer erwartet. Aber trotz aller Ironie versteckt sich hinter dem auch Gesellschaftskritik. Im Spiegel vom 11.02.1991 heißt es u.a.: Tassilo fungiert in Walsers Handlungskonstruktion als Katalysator, der die Verderbtheit der Reichen und Mächtigen in ihrer schmutzigen Reinheit hervortreibt, ohne daß sich der Detektiv je von klassenkämpferischem Ernst überwältigen ließe – ein Hofnarr unter reichen Narren.

Wer Martin Walsers Werk ein wenig kennt, wird in diesen Hörspielen trotz allzu salopper Sprache auch immer wieder den Roman-Autor herauslesen. Dax beginnt mit den ‚selbstsprechenden‘ Namen der Protagonisten und endet nicht bei Wortbildungen wie Beunruhigungstheater oder Selbstmordgesicht.

Dass sich bereits für die Hörspiele die Crème de la Crème der deutschen Schauspielerriege getroffen hat (u.a. auch Walser-Tochter Franziska Walser samt Ehemann Edgar Selge), wird durch die Verfilmung noch getoppt: allen voran Bruno Ganz, Axel Milberg und Marianne Hoppe.

Überhaupt: Neben Axel Milberg, den wir als Kieler Tatort-Ermittler Klaus Borowski kennen, geben sich bei den Hörspielen bzw. bei der TV-Serie auch noch andere Tatort-Kommissare die Hand in die Klinke; so Charles Brauer (KHK Brockmüller aus Hamburg) und Dieter Eppler (Kommissar Liersdahl aus Saarbrücken). Und wer von den vielen anderen Schauspielern hatte nicht irgendwann einmal einen Auftritt in einer Tatortfolge.

Für mich war die Lektüre der sechs Hörspiele ein sommerlicher Genuss. Damit wird das literarische Bild von Walser abgerundet. Jetzt wünsche ich mir noch unbedingt die Wiederholung der Tassilo-TV-Reihe. Es muss ja nicht zur besten Fernsehzeit sein. Irgendwo ins Nachtprogramm geschoben würde mir genügen. Hier Textpassagen, Inhaltsangaben (aus den Klappentexten) und Produktionsübersichten der sechs von Martin Walser verfassten Hörspiele:

Also, Tassilo, die Würfel sind gefallen. Zuerst ein Kompliment für Ihre Logik: Außer mir haben tatsächlich sieben Häuser den Brief von der Bande. Mein rechter Nachbar, James Blickle, leitet die Verteidigung. Die Polizei ist verständigt, und zwar international.

Die Verteidigung von Friedrichshafen (st 1884)

Tassilo Grübel erlebt eine folgenschwere Enttäuschung: Der Erfinder Sigrist, der ihn gerade als Werbemanager eingestellt hat, bringt sich um. Tassilo ist seinen Job los, bevor er ihn angetreten hat. Und er ist schon umgezogen, nach Friedrichshafen, wohnt dort vorerst mit seiner amerikanischen Frau Biddie bei seiner Mutter. Tassilo hat hier Kindheit und Jugend verbracht, er kennt die Leute, die Gegend. Daß so viele Wohlhabende am See wohnen, bringt ihn auf die Idee, ein Büro für Auskunft und Wissen zu gründen, ein Detektiv-Büro. Weil es aber in dieser Gegend viel weniger Unsicherheit gibt als etwa in Amerika, beschließt er, die Reichen nach Gangsterart zu beunruhigen, um dann als ihr Schützer und Retter auftreten zu können, das natürlich für gutes Honorar. Ohne seinen Freund Hugo könnte Tassilo, weil es ihm an praktischen Fähigkeiten fehlt, dieses Beunruhigungstheater nicht inszenieren. Auch mit Hugos martialischer Hilfe wird es eine so schwierige Kampagne, daß das Geld nachgerade fast als ehrlich verdient empfunden werden kann.

(Klappentext)

Sendedaten für das Hörspiel im Westdeutschen Rundfunk Köln

Die Verteidigung von Friedrichshafen

Mitwirkende:

Tassilo S. Grübel Wolfgang Reichmann

Biddie Sabine Sinjen

Tassilos Mutter Susi Nicoletti

Hugo Billingsreuther Karl-Michael Vogler

Benedetta von Woflsberg Biggi Fischer

Mia von Mufflings Louise Martini

James Blickle Heinz Baumann

Georg Feuerstein Hans Dieter Zeidler

Baron Oschatz-Tötensen Erik Frey

Frau Koppenwallner Isolde Stiegler

u.a.

Regie Heinz Wilhelm Schwarz

Dauer 75‘50

Produktion WDR/SWF/BR

Redaktion Klaus Schöning

Erstsendung 02.10.1974

…

Ein bißchen Vertrauen! Gnädige Frau. Ein kleines bißchen Vertrauen!!! Und die Minuten werden weniger furchtbar sein. Sträuben Sie sich doch nicht so, einem Tassilo S. Grübel einmal fünfunddreißig bis fünfundvierzig Minuten lang zu vertrauen!

Hilfe kommt aus Bregenz (st 1885) [Titel aus: Kafka – Tagebuch vom 06.07.1916]

James Blickle, Herr eines weltweit florierenden Unternehmens und Sproß einer schwäbischen Großbürgerfamilie, wird zum Gegenspieler Tassilos. Jede Begegnung wird zu einer Beleidigung des Kleinbürgers durch den Großbürger. Tassilo versucht zurückzuschlagen. Evi, eine Frau, die mit Männern à la Blickle betrübliche Erfahrungen gemacht hat, will sich beteiligen. Blickle soll verführt werden. Solange er mit Evi in seinem Berghaus in Graubünden ist, will Tassilo dafür sorgen, daß Frau Blickle fürchten muß, ihr Mann sei von einer besonders unbarmherzigen Terroristenbande entführt worden. Will sie ihn wieder, soll sie bezahlen. Wenn Blickle am Montag zurückkehrt, kann er seiner Frau nicht verraten, wofür sie bezahlt hat. Aber auch dieses Geld zu verdienen wird viel schwieriger, als Tassilo dachte.

(Klappentext)

Sendedaten für das Hörspiel im Westdeutschen Rundfunk Köln

Hilfe kommt aus Bregenz

Mitwirkende:

Tassilo S. Grübel Paul-Felix Binz

Biddie Sylvia Joost

Tassilos Mutter Renate Steiger

Evi Suttner Franziska Walser

Cornelia Rundel Dorothée Reize

Hugo Billingsreuther Charles Brauer

Ilse Blickle Sibylle Courvoisier

James Blickle Hans Wyprächtiger

Mia von Mufflings Iris Eick

Bedienung Elisabeth Gyger

Telefonistin Inka Friedrich

Telefonist Stephan Heilmann

Rosina Ruth Aders

Bahnhofsansager Stephan Heilmann,

Hans-Stefan Rüfenacht

Regie Otto Düben

Assistenz Thomas Werner

Dauer 72‘00

Produktion WDR/SWF/BR

Redaktion Klaus Schöning

Erstsendung 01.11.1988

…

Hugo: „Du bist also der Veranstalter, Tassilo.“

Tassilo: „Der Verkehrspolizist, Hugo, daß es glimpflich läuft. Verstehst du? Nicht gleich Kollision, Explosion, Schluß. Die Sache muß sich entwickeln können.“

Das Gespenst von Gattnau (st 1886)

Gertrud Hotz, ehedem Gefährtin des Schriftstellers Färber (siehe st 1889 Säntis), bringt Tassilo zu dem alten Erfinder Kaspar Knechtle in Gattnau. Ein Journalist, Julius Weil, ist in alten sowjetischen Armee-Zeitungen auf diesen Erfinder der Schallkanone gestoßen und will wissen, was aus dieser Erfindung geworden ist. Knechtle war immerhin nach 1945 zwei Jahre eingesperrt gewesen. Die Schallkanone in den Händen eines Alt-Nazis – eine beunruhigende Vorstellung. Tassilo und Hugo zäumen diesen Fall so auf, daß nicht nur eine Zeitung, sondern die ganze Medienwelt zum Geldgeber werden soll. Sie verdienen zwar wieder einmal nicht so viel, wie sie sich ausgerechnet hatten, aber sie machen eine gründliche Erfahrung mit verschiedenen Arten von Journalismus.

(Klappentext)

Sendedaten für das Hörspiel im Westdeutschen Rundfunk Köln

Das Gespenst von Gattnau

Mitwirkende:

Tassilo S. Grübel Franz Matter

Biddie Dhana Moray

Tassilos Mutter Renate Steiger

Gertrud Hotz Franziska Walser

Kaspar Knechtle Sigfrit Steiner

Hugo Billingsreuther Günther Sauer

Julius Weil Peter Roggisch

1. Journalist Jochen Striebeck

2. Journalist Dieter Eppler

3. Journalist Martin Umbach

Journalistin Wibke Gröndahl

Ilse Blickle Sibylle Courvoisier

Journalisten, Bedienung, Eva Maria Beyerwaltes, Linda Joy und

Frauenstimme, Kellner Michael Habeck

Regie Otto Düben

Assistenz Uwe Schareck

Dauer 80‘45

Produktion WDR/SWF/ORF,

Studio Vorarlberg

Redaktion Klaus Schöning

Erstsendung 24.11.1987

…

Lieber Tassilo, bitte tun Sie was. Wir treffen uns übermorgen wieder hier. Sie sollen auch mehr bekommen … Die siebzehntausend teilen wir. Wir beide. Achtfünf für jeden. Das ist unser Geheimnis, Tassilo.

Zorn einer Göttin (st 1887)

Tassilo hält sich an den Unternehmer Blickle beziehungsweise an Frau Blickle. Die Unternehmensgattin ist eine schöne und kluge Frau. Daß sie unten den Affairen ihres Mannes zu leiden hat, wird für Tassilo eine Chance, noch einmal etwas Geld zu verdienen. Er muß ja auch von etwas leben. Als Blickle mit der Geliebten im Berghaus ist, stiehlt Tassilo mit Frau Blickles Einverständnis Blickles Lieblingsgemälde: Zorn einer Göttin vom Magritte. Diese Katastrophenmeldung bringt Blickle sofort zurück. Es gelingt auch, ihn durch Produktion weiterer Katastrophenstimmung im Haus zu halten, aber am Ende kommt für Tassilo viel weniger Geld heraus, als er erwarten durfte. Auch Frau Blickle ist, was Rechnen betrifft, Tassilo überlegen.

(Klappentext)

Sendedaten für das Hörspiel im Westdeutschen Rundfunk Köln

Zorn einer Göttin

Mitwirkende:

Tassilo S. Grübel Paul-Felix Binz

Biddie Sylvia Joost

Tassilos Mutter Renate Steiger

Hugo Billingsreuther Charles Brauer

James Blickle Hans Wyprächtiger

Ilse Blickle Sibylle Courvoisier

Evi Suttner Franziska Walser

Silke Ruth Hungerbühler

Regie Otto Düben

Assistenz Thomas Werner

Dauer 51‘35

Produktion WDR/BR/SWF

Redaktion Klaus Schöning

Erstsendung 25.05.1989

…

Um ein Haar, Tassilo. Tassilo, das wünsch ich dir nicht, das wünsch ich meinem schlimmsten Feind nicht, daß er als alter hilfloser Mensch in die Hände eines mitleidlosen Feindes fällt …

Lindauer Pietà (st 1888)

Tassilo S. Grübel, wie er, seit er Detektiv ist, heißt, gerät in eine der großbürgerlichen reichen Familien am See, lernt die wahrhaftige Dame Maximiliane Metzger-Fürst kennen. Weil er als Detektiv immer noch keine Kundschaft hat, bleibt ihm nichts anderes übrig, als die kostbare Pietà aus der Villa Seefrieden zu entwenden, um sie als Detektiv wieder zurückerobern zu können. Freund Hugo sorgt wie immer für die technische Ermöglichung der dem Zwang zum Geldverdienen entsprungenen Tassilo-Idee. Tassilo verdient dann weniger, als er hoffte, aber er erfährt dafür zur Genüge, wie es in einer süddeutschen Großbürgerfamilie zugehen kann. Vor allem aber hat er eine wirkliche Dame kenngelernt.

(Klappentext)

Sendedaten für das Hörspiel im Westdeutschen Rundfunk Köln

Lindauer Pietà

Mitwirkende:

Tassilo S. Grübel Heinz Meier

Biddie Ricarda Benndorf

Tassilos Mutter Lina Carstens

Hugo Billingsreuther Dieter Eppler

Maximiliane Metzger-Fürst Brigitte Horney

Berti Metzger-Fürst Peter Heusch

Klothilde Metzger-Fürst Franziska Oehme

Isabell Metzger-Fürst Uta Sax

Anke Metzger-Fürst Louise Deschauer

Rudi Metzger-Fürst Victor Weiß

Dr. Buchinger Karl E. Ludwig

Else Buchinger Marianne Mosa

Miesbach Hans Goguel

Dr. Neukamm Walther Schultheiß

Regie Günther Sauer

Assistenz Frank Hübner

Dauer 75‘55

Produktion WDR/SWF/BR

Redaktion Klaus Schöning

Erstsendung 29.10.1975

…

Ich kann denen nicht nachspionieren, Herr Grübel. Ich bin nicht mehr jung genug, um mit dem Selbstmördergesicht vor dem Fenster dieses … Herrn auf- und abzugehen. Aber ich muß wissen, wie und was! Alles!!! Verstehen Sie, Herr Grübel.

Säntis (st 1889)

Tassilo bekommt endlich einen wirklichen Auftrag. Dem berühmten Schriftsteller Fritz Färber, der zwischen Lindau und Wasserburg am Bodensee wohnt, ist seine junge Gefährtin, Gertrud Hotz, von einem jungen, noch ganz unbekannten, unbewährten Schriftsteller, Peter Streich, einfach weggenommen worden. Der berühmte Schriftsteller sehnt sich nach seiner Gertrud, er leidet. Gertrud, vom Beruf Fotografin, ist mit dem jungen Schriftsteller in ein altes Bauernhaus am Westende des Bodensees gezogen. Tassilo soll beobachten, wie die zwei leben, ob sie auskommen, ob Gertrud vielleicht zurückzuerobern wäre. Färber will schriftliche Berichte über alles, was in der Bauernhausidylle in Oberuhldingen passiert. Tassilo gestaltet die Berichterstattung so, daß seine Mutter und sein Frau Biddie zu Hause nicht mehr um jede Mark streiten müssen. Was dann daraus wird, zeigt, daß Tassilo in Färber an jemanden gekommen ist, der es viel besser versteht, Unglück so zu manipulieren, daß Glück daraus wird.

(Klappentext)

Sendedaten für das Hörspiel im Westdeutschen Rundfunk Köln

Säntis

Mitwirkende:

Tassilo S. Grübel Joseph Bierbichler

Tassilos Mutter Maria Singer

Dr. Fritz Färber Hans Wyprächtiger

Gertrud Hotz Franziska Walser

Peter Streich Edgar Selge

Nuntia Heidy Forster

Liss Lobkowitsch Ilse Pagé

Joe Keckeisen Karl Lieffen

u.a.

Regie Alf Brustellin

Dauer 84‘00

Produktion WDR/SWF/BR

Redaktion Klaus Schöning

Erstsendung 25.12.1978

… … … … … … … … … … … … … … … …

siehe auch:

Zu Martin Walser (1): Ich bin nicht Walser

Zu Martin Walser (2): Links und DKP-nah

Zu Martin Walser (3): Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede

Zu Martin Walser (4): Tod eines Kritikers

Martin Walser und der Tatort

Jörg Magenau: Martin Walser – eine Biografie

Zu Martin Walser (5): Walser und die Krimis – Teil 1